小説家 浅田 次郎 さん インタビュー

幅広いテーマで読む人の心を揺さぶる名作の数々を世に送り出してきた小説家・浅田次郎さん。20万部超えのベストセラーとなった『流人道中記』の文庫化を記念して、小説を書くということ、そして作品を生み出す創造力の源についてお話を聞きました。

「中学生の時からずっと手で書き続けてきた。

万年筆で書くことには愛着があります」

― 小説を書く時は原稿用紙に万年筆というスタイルを貫いていらっしゃるとお聞きしましたが、万年筆はいつから使っていらっしゃるのでしょう?

はじめて万年筆を使ったのは中学生の時です。僕らの時代はですね、中学生になると、誰かがどこからともなく万年筆をプレゼントしてくれるっていう麗しき習慣があったんです。それには「さあ、これからがんばって勉強しようね」という贈り主のメッセージが込められていますよね。

いただいたペンのメーカーは忘れちゃったけれども、おそらくパイロットさんなどの国産品だったと思います。はじめて万年筆で字を書いた瞬間は大人の仲間入りをしたと感じましたよ、鉛筆からの卒業だものね。当時は今ほどボールペンの性能がよくなかったから、中学になると授業中も万年筆を使う人が圧倒的に多かった。そして、パイロットさんの万年筆「キャップレス」やカートリッジインキが出てからは便利になってね。カートリッジインキが出たことによって、授業でも手軽に使えるようになりました。

万年筆と鉛筆の決定的な違いは、消しゴムで消せないということですよね。書き直しはきかないんだぞと言い聞かせて、学問への集中力を万年筆が演出してくれていたように思います。

― 現在ご愛用の万年筆には、どんなこだわりがおありですか?

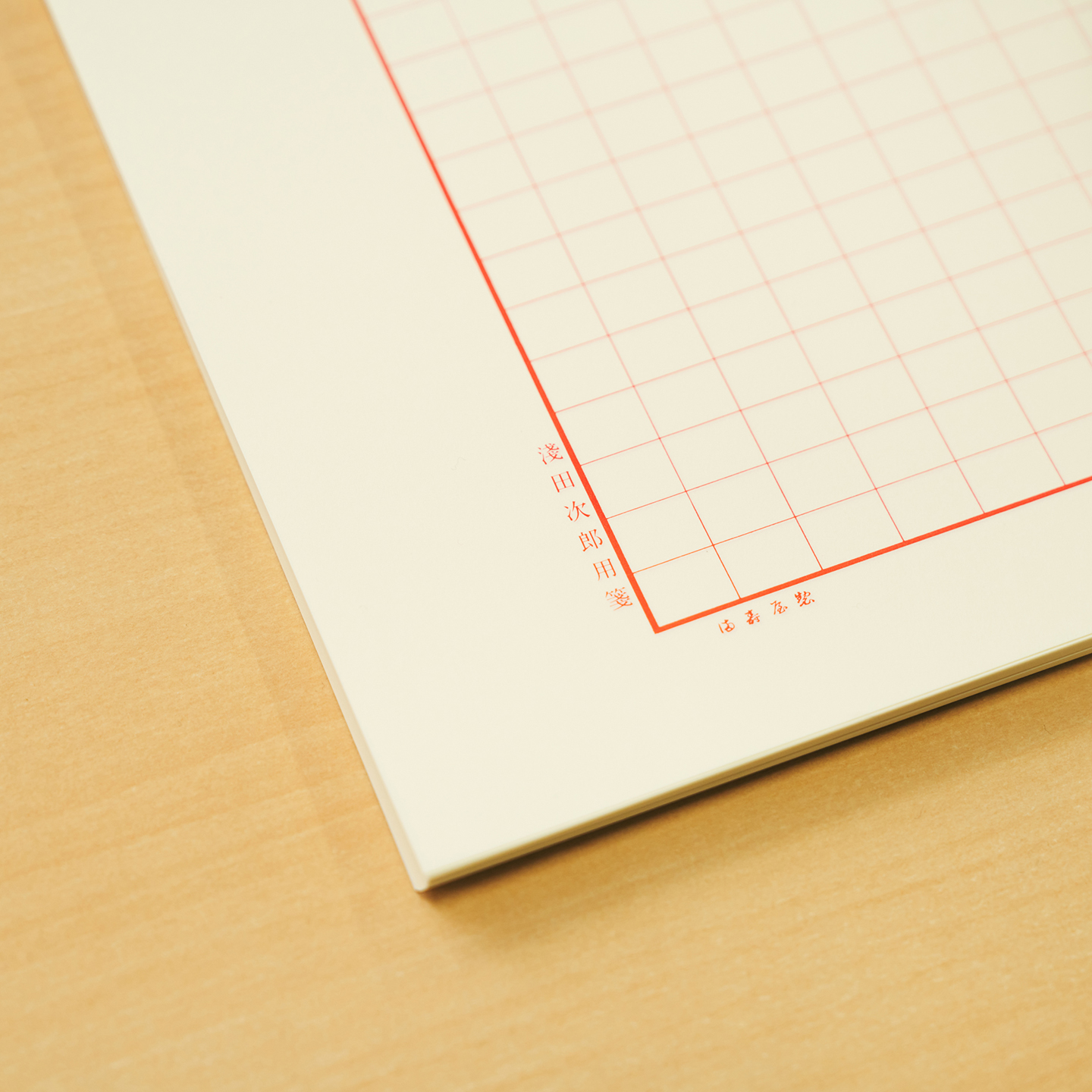

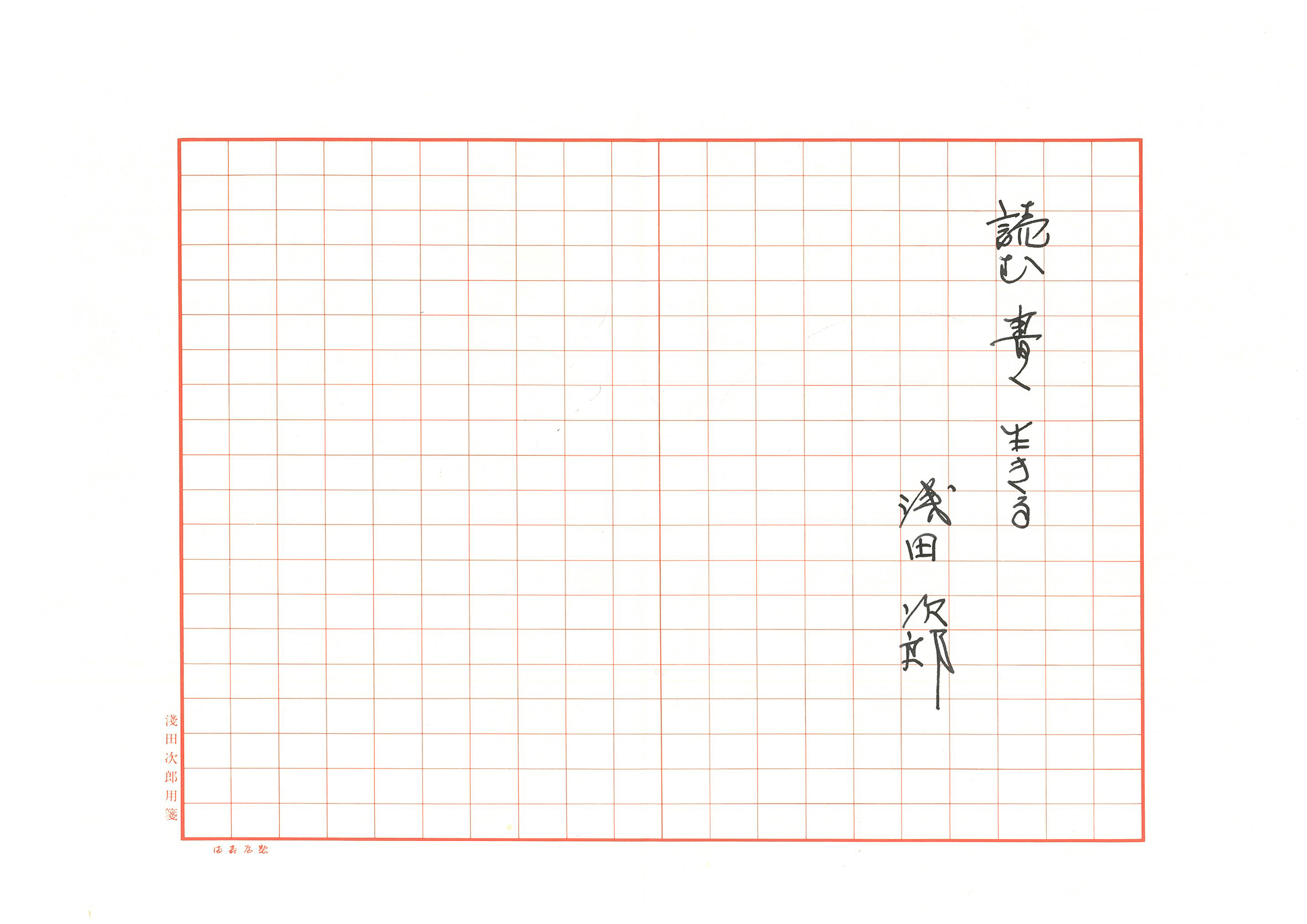

万年筆は40〜50本持っていますが、執筆用のペンはその時期の気分で選んでいます。原稿用紙は中学1年生の頃からずっと満寿屋製のものを使っていて、インキはこの赤罫の原稿用紙に映えるブラックにこだわっています。

これまで使ってきた万年筆は舶来・国産問わずいろいろありますが、舶来ものの重い万年筆は、その重さで書かせてもらっている感覚がありますね。だから作家には人気なんだと思う。でも自分にはちょっと書き味が硬くて好みではないんですよ。ドイツ車のような乗り心地に例えると分かりやすいでしょうか。僕は比較的やわらかい字を書くので、やわらかさがちょうどいい国産品をよく使っています。1日10時間も机の前に座って字を書く仕事ですから、持った時の重さやペン先のやわらかさにはこだわっています。

左:数あるコレクションの中でも愛用してきた歴代の万年筆の一部。右:小説家としてデビュー以降、使い続けている名入り原稿用紙。インキは赤罫の原稿用紙に映えるブラックにこだわる。

― 万年筆を使うことによる緊張感や集中力は、作品づくりについても同じでしょうか?

僕が新人賞に投稿をし始めたのは高校生の頃で、もちろんパソコンもワープロもなくて、応募原稿はすべてが手書き。当時の文学を志望する青年たちの間では「汚い原稿は落とされる」っていう都市伝説があった。僕も下書きをしてから万年筆で清書をしていたんだけど、でも清書していても間違えることがあるから、仕方なく紙を切って上から貼って、その上に書いて......、というのを繰り返していましたね。訂正線を引いて書き直すと汚い原稿と見なされて落とされるという気がしたんでしょう。

それと、完成した原稿って提出すると返却されないから、控えをとっておくためにもう一部書くんですよ。ところが書き直す度にさらに内容がよくなるに決まっているわけで、キリがないんだよね(笑)。そういう時代をくぐり抜けてきた僕ら世代の作家は手書きに対して非常に愛着があります。

― デジタルツールをお試しになったこともあるのでしょうか?

デジタルへ行こうという気持ちはこれまで一度もなかったですね。そもそもパソコンを持っていない。でもスマートフォンは持っていて、メールを使ったりしていますから、デジタルツールがどんどん頭が良くなって進化しているのを実感しています。スマートフォンで文字を打つと次の単語候補が出てくるでしょう? ああ、パソコンで小説書いている人たちはこんな便利なもの使って書いているのかと思いましたよ。でも、べつにうらやましいとは思いませんね。

― 手で書くこととデジタルツールで書くことには大きな違いがあるのですね。

シンプルな言い方をすると、僕自身、字を書くという行為そのものが好きなんですよ。字を書くことってこんなにおもしろいのに、この快感を機械に手渡さなきゃいけないのかという疑問がある。原稿用紙のマス目を万年筆で埋めていくっていうのは、なんていうのかね、もうエクスタシーです。だから万年筆がなくなったら大変だよ、世界の終わりですよ。手書きにこだわり続けている作家には、そういう考えの人が多いと思いますよ。

「小説は、削ぎ落とした日本語を手で書いて

声に出して研ぎ上げるという作業の連続」

― 単行本で20万部超えのベストセラーとなった『流人道中記』が2023年2月に文庫化されましたが、この物語に貫かれているメッセージをお聞かせください。

テーマを一言で言うなら「懐疑」です。この作品は、幕末の日本で「この世は、実はおかしいのではないか?」と思った人のお話。武士である主人公が「懐疑」したのは武士道、それはイコール自分自身の存在に対する懐疑です。武士が支配者であった時代に、そこへ思い至れる人ってなかなかいないよね。それは今の時代にも通じるものがある気がします。

今の世の中、とりあえず皆で生活していく以上はなにも疑わなくてもいいじゃない、という空気が流れていますよね。世の中豊かになればなるほど物質的に満たされて、その傾向は顕著になっていくものですが、でも僕は文明の条件は懐疑だと思っています。「懐疑」することは、人間にとって、とても必要なことだと思う。懐疑しても解決できるはずのないことばかりだけれど、解決への原動力にはなる。疑い続けるところから人間は進歩していくと思うんですよ。

― ふたりの主人公が魅力的でしたが、作品をつくる時は、テーマとキャラクター、どちらが先に生まれてくるのでしょう?

テーマが先です。小説は必ずそうですね。テーマがあって、ストーリーが生まれて、それからキャラクターです。これを逆に考えるのは脚本の手法で、根本的に違う。そこが小説が文学の柱たる所以です。

― 作品づくりにおける先生のインスピレーションの源はどこにあるのでしょうか?

創る方の創造ではなくて、想う方の想像を24時間しています。僕は子どもの頃から夢見る次郎ちゃんでね。電車に乗っても、目の前の人たちを見ているだけでおもしろくてしょうがなかった。この人はどういう人なんだろうって想像していました。大人になって世の中が段々分かってくると、その人の生活や人生を想像するんです。考えるのはこちらの勝手だから、いろいろな想像をして本当に飽きません。特に集中できるのは地下鉄です。風景が目に入ってこないでしょう? だから地下鉄の中では想像しますよ、乗客の人生を。こうして『メトロに乗って』や『おもかげ』をはじめ、たくさんの小説を書いてきました。

― 『流人道中記』は新聞連載でしたが、通常の作品づくりと異なるご苦労はありましたでしょうか?

新聞小説では、1日分の小説が原稿用紙2.5枚分なんです。月刊誌だと30〜50枚ですから、それがどれだけ短いか……。連載を続けて最終的にどんなに長い小説になろうとも、1回2.5枚で「今日もおもしろかった」と楽しませなければならないので新聞小説は難しい。文章は短くなるほど難しくなりますから。それでも1回1回に見せ場や読みどころをつくっていくのが、新聞小説の技術です。

日本語のいい文章は、継ぎ足すことではなく削り落とすことから生まれるんですよね。だから俳句や短歌が同じ手法で古くから続いている。例えば芭蕉が「一家に遊女もねたり萩と月」と詠んだこの句、すごくドラマティックだと思いませんか? この短い句が、1本の短編小説であるように時間・空間が感じられる。大きな世界を描くのに、いかに小さな言葉で表現できるか、これが日本語の極意であり素晴らしさです。

原稿用紙に万年筆で字を書くという行為もまさにそう。手で書く作業は疲れを伴う肉体労働ですから、できるだけ短く書きたいというのもあります。書いていくうちに、本来5行で書く予定のところを2行で書くというクセがついていく。名文と言われるものは、限りなく詩に近い、だから美しいのだと思います。

そして僕は、原稿を書き上げたら必ず声に出して読みます。手で字を書いた後に、原稿を研ぎ上げる作業ですね。点をどこで打つか、どこで改行するか、これは声に出してはじめて分かる。読みやすい文章というのは音読に耐えるものです。それがいい文章だと思いますね。小説を書くことはできるだけ削ぎ落とした日本語を手で書いて、そして声に出して研ぎ上げるという作業の連続なんです。

「読み書きを大切にして、字は手で書きましょう。

そして、万年筆を贈るという麗しき文化をもう一度!」

― 小説を書くこと以外で、現在興味を持っていらっしゃることについてお教えください。

世間では僕は多趣味のように言われておりますが、そのイメージは周りの人が勝手に決めていることですね(笑)。例えば「浅田さんは旅行が好き」だとか。もちろん取材やサイン会などで旅行もするけれど、ベースはすべて作品のため。僕の人生は99%が小説を読むことと書くことで、それが生活と一体化しているんです。想像=イマジネーションすることも読むことと書くことに含まれています。想像するから、ものをつくる創造ができるわけですね。

余談ですが、「想像」と「創造」を同じ音の単語にしちゃったのは、明治時代に日本語を選別した人の痛恨のミスだよね。想像したものを具体的にするのが、つくる創造なんだから。

僕は日頃から無限にいろいろな想像をしていますが、ほとんどは「自分ボツ」です。それでも想像し続けない限り、つくり出すことはできない。千にひとつかふたつくらいは「これはいい!」というのがあるわけで、そんな中から物語が生まれます。想像し続けているときに、テーマとなる哲学をつかめたら、小説はほとんどできたと同じなんですよ。あとはどうストーリーをつくるか。ストーリーは、つくり話がうまい人が勝ち。子どもの頃に嘘つきだった奴がおもしろいストーリーをつくるに決まっています。あとは文章をきちんと磨いてきた者として、ストーリーやキャラクターの描写など文章をつくっていくのが小説家の技術というわけです。

― 今の世の中に対して、感じていらっしゃることを教えてください。

文学をきちんと読む人ってとても少なくなったと思いますが、それ以上に少なくなったのは哲学を学ぶ人だよね。僕らが若い時代は、文学と哲学が世の中の両輪だった。ものごとを考えることを皆が競い合っていて、だから皆で懐疑したし議論もした。そんな時代に生まれ育った自分は幸せだったと思います。それに比べると、今の子はかわいそうだと思う。電車の中でゲームに夢中になっている青年たちの表情を見ると懐疑していないもんね。決して彼らがダメなのではなくて、そういう社会に生まれ合わせてしまったことがかわいそうになる。僕らと同じ時代に生まれていたら、一生懸命ものごとを考えて、読み書きして、知性を身につけたはずなんだよ。

― 最後に、「かく、がスキ」の読者へひと言メッセージをお願いします。

今の世の中、字を手で書かない人も多いかもしれないけど、「読み書きを大切にして、字は万年筆で書きましょう」ということを伝えたいですね。あとね、字を上手く書くには縦書きがいいよね。漢字でもひらがなでも横に書いていると字が上手くならない。日本の文字は縦に書くと、最後の一画と次の最初の一画につながりができて、流れるように書くことができるんですよ。字というのは、一文字だけの美しさじゃなくて文全体の佇まいなんだよ。だからぜひ、万年筆で縦書きしてください。手紙や日記だけでもいいから。そして「万年筆を贈るという、麗しき文化をもう一度!」という運動ができたらいいですね。

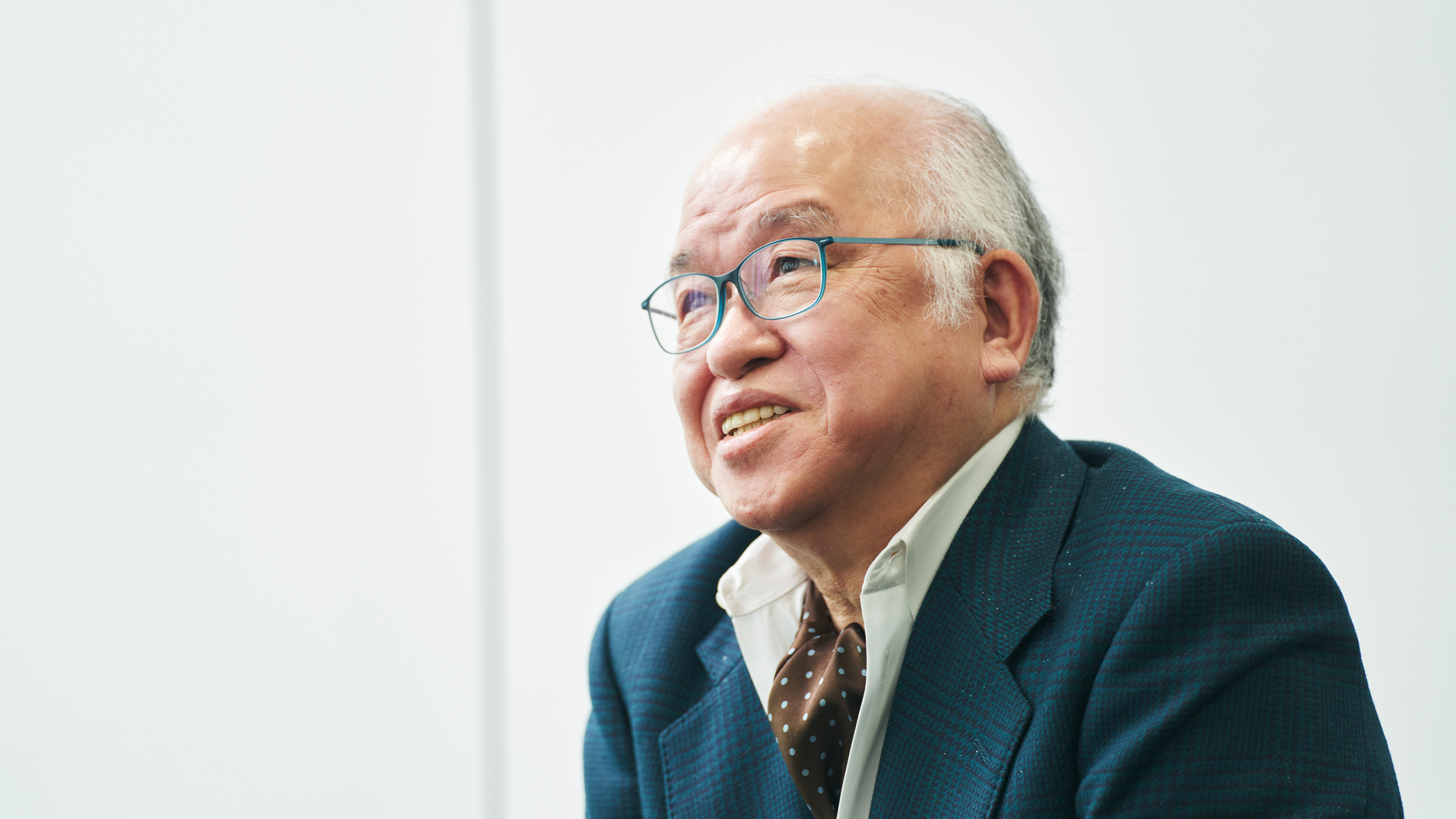

浅田 次郎 さん 小説家

1951年東京生まれ。95年『地下鉄に乗って』で吉川英治文学新人賞、97年『鉄道員』で直木賞、2000年『壬生義士伝』で柴田錬三郎賞、06年『お腹召しませ』で中央公論文芸賞・司馬遼太郎賞、08年『中原の虹』で吉川英治文学賞、10年『終わらざる夏』で毎日出版文化賞を受賞、16年『帰郷』で大佛次郎賞、19年菊池寛賞を受賞。15年紫綬褒章を受章。近著に『流人道中記』『一路』『母の待つ里』など。

|

『流人道中記(上・下)』浅田 次郎 著 万延元年(1860年)。姦通の罪を犯した旗本・青山玄蕃に奉行所は切腹を言い渡す。だがこの男の答えは一つ。「痛えからいやだ」。玄蕃は蝦夷松前藩へ流罪となり、押送人の見習与力・石川乙次郎とともに奥州街道を北へと歩む。口も態度も悪い玄蕃だが、道中行き会う事情を抱えた人々を、決して見捨てぬ心意気があった。この男、本当に罪人なのか? |

<

1

2

3

>

この記事をシェアする