教育学者 / 明治大学文学部教授 齋藤 孝 さん インタビュー

大学での講義やテレビ出演、講演活動に加え、『声に出して読みたい日本語』など、数多くのベストセラーを手掛けてきた齋藤孝教授の手には、いつもペンがあります。決して効率が良いとはいえない「手書き」という習慣を今も大切にするのはなぜか、齋藤教授にお聞きしました。

手書きの文字が伝えるのは

単なる「情報」だけではない

― 齋藤先生はお仕事柄、「文字を書く」機会が大変多いと思いますが、どんなツールをお使いですか?

目的によってさまざまな方法を使い分けています。論文を書くときはパソコンが中心ですが、音声入力を使うこともありますし、移動中はスマホのメモ機能を使うこともあります。しかし日常でいちばん多いのは手書きですね。

― 先生が普段大学で接しておられる若い方々はどうでしょう?

近ごろは大学生でも、授業中にパソコンでノートを取る人が増えました。もちろん書かれた内容の整理や並べ替えにはデジタル機器が便利ですので、それが悪いとは思いません。しかし私自身は、知的活動の中心は今でもやはり手書きであるべきだと考えています。

「学びの身体性」というのが、大学院生時代から私の一貫した研究テーマです。かつての寺子屋では、師匠の言葉を声に出して復唱したり、手本を見ながら書写したりという身体を使った学びが中心でした。そうやって自分の「身体に刻み込む」体験が重要であることを、昔の人はよく知っていたのだと思います。

― 生まれた時から身近にデジタル機器があった世代には、手書きは面倒なものというイメージが強いのかもしれません。

それでも私は、手書きという習慣を日常からなくしてしまうべきではないと思っています。手で文字を書くこととキーボードでタイプすることが同じでないというのは、たとえば写経を思い浮かべてみるとわかるでしょう。単に文字情報を右から左に移し替えるだけならキーボードのほうが便利ですが、それでは写経をしたことになりません。あるいは松尾芭蕉の句を自分の手で書いてみると、そこに詠まれた光景や心情がより深く理解できる気がします。

つまり、手で文字を書くという行為には「情報伝達」以上の意味があるということです。現代の私たちが手を動かすことで、同じように一字一字ていねいに書きつづってきた先人の「精神の軌跡」を身体に刻み込むこと。それが学びの本質なのだと思います。私が様々な機会に手書きの大切さをお話しするのは、それが理由です。

― 学びにとってそれが不可欠なのだとしたら、子ども時代にはしっかり「手で書く」ことが大切ですね。

そう思います。特に人格形成期の子どもたちには、自分の手で書く経験をなるべく多くしてほしいですね。低年齢の子どもにとっては自分で身体をコントロールできるということも非常に大事で、座って文字を書く習慣が身につくだけでも精神を整えることに役立ちます。むしろ手である程度書けるようになってからのほうが、デジタルデバイスもうまく使いこなせるのではないでしょうか。学びにおいては常に、「急がば回れ」が正解だという気がします。

デジタルツールに慣れた人は手書きが面倒だと言いますが、そう感じること自体、身体と精神の力が弱まっていることの表れかもしれません。同じ文章でも筆記具を手に持って書くほうがデジタル入力の場合より脳の広い範囲が刺激され、理解力や記憶力が高まるという研究結果もありますし、ペンが紙の上を走る感触や紙がペンを押し返す手応えのような小さな刺激が意外に大事なんじゃないでしょうか。普段あまり手書きをしない人は、たまに手で書いてみると頭がしっかりと動いている実感があると思います。

自分で知識を“捕まえにいく”

能動的な行為に意味がある

― 先生は日常生活でも手書きをする機会が多いそうですね。

そうですね。私は普段どこに行くにも手帳を持ち歩き、何かアイデアが浮かんだらすぐメモするようにしています。その際、文字だけでなく図やイラストもたくさん描き込むんです。

― その手帳というのはスケジュール帳ですか?

これから先の予定だけでなく、「この日はどこに行って何の舞台を見た、どこに感動した」というようなことも書きますし、自分とは関係のない出来事、例えば「大谷選手が50号ホームラン」といったことも書いています。スケジュール帳であり、日記帳であり、アイデアノートですね。

自分の生活だけでは毎日がそんなにドラマチックなこともないですが、そうやって舞台の感想や大谷選手の活躍、人から聞いた言葉などを一緒に書き留めておくと、あとから見返したときも楽しいですよね。そういう手帳がひとつあると、自分はこんなときに心身の調子がいいんだな、このアイデアはもともとここから発想したんだな、といったことも確認できます。私にとってはスマホよりもはるかに大切なツールです。

― 文字だけでなく、図やイラストも描いておくというのは珍しいですね。

この習慣は学生時代からずっと続いています。何か議論をする際は、お互いの間に紙を置き、話すと同時に図を描いて「こういうことだよね」と確認し合う。それが私と友人たちのいつものスタイルでした。ところが大人になって気づいたのは、世の中の人にとってはそうしたコミュニケーションがあまり一般的ではないんですね。言語化と視覚化を同時に行うことで思考が整理され、そこからさらに新しい発想も生まれやすくなるので、みなさんもぜひ実践してみてください。

― 文齋藤先生は読書にもボールペンが欠かせないそうですね。

3色または4色のボールペンですね。中学生の頃にはもうペンを持って読むことが習慣になっていた気がします。重要な箇所には赤線を引く、特に大事なキーワードは二重・三重に囲む、その横に自分の感想をひと言書き込む、というように「読む」と「書く」は私のなかで常にセットなんです。

そうすることで、それが「自分の本」になる感覚があります。狩猟感覚とでも言いますか、自ら知識を“捕まえにいく”能動的な行為にこそ意味があると思っています。むしろ「NOボールペン、NO読書」というぐらい、私の場合はペンを手にしていないとテキストに向き合う力そのものが出てこないんです。だから、みなさんはよくペンを持たずに本が読めるなと思います(笑)。

― しかし本に書き込みをすることには抵抗がある人もいるのではないでしょうか。

学生たちもそう言いますね。しかし目の前の本に書かれた内容を貪欲に自らの血肉にして、必ずアウトプットに役立てるんだという意欲があれば、自然にペンを持つものだと思うんです。ニーチェも「獅子が獲物を求めるように知識を熱望するべき」と書いていますが、“捕まえにいく”というのはそういうことだと思います。あとで売りに行けるようにきれいなままにしておこう、なんていうのはダメです(笑)。

その人がそばにいるような

温かみを感じる手書きの文字

― これまでに人からもらった手書きのカードやメッセージで印象に残っているものはありますか?

以前、永六輔さんのラジオに出演したあと、永さんがわざわざ手書きのお礼状をくださったことがあります。そういう心遣いはうれしいものですし、長く記憶に残りますよね。黒柳徹子さんの番組に出演したときも、その日の写真を貼って徹子さんが言葉を書き添えた色紙をいただきました。

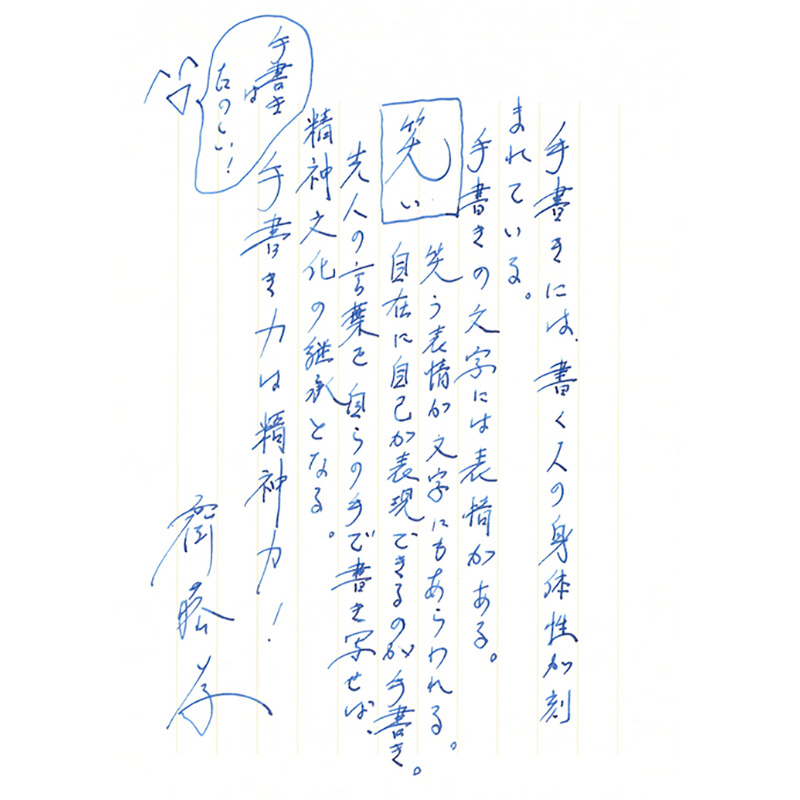

私が手書きの良さだと思うことのひとつは、文字にそれぞれ「表情」があることです。まっすぐ目を見て思いを真摯に伝える文字と、小さな子どもに笑いかけるような文字。話し声に表情があるように、文字にもそんな表情があるものです。

この人に今この言葉を届けるならどんな文字を書くか。ペンを持つとき、誰もがそれを無意識に選びとっています。きっと永さんや徹子さんも、私のことを思い浮かべてそこに書く文字を選んでくださったと思うんです。いただいたハガキや色紙というモノももちろん大切ですが、「私のために書いてくださった」というその事実に、何より感激しますよね。

― 先生ご自身も色紙など頼まれることが多いのではないでしょうか?

私の場合は著書にサインをすることが多いですね。でもやってみるとわかりますが、ずっと同じ字を書くってなかなか難しいんです。今度は「齋」の字を少し大きくしようか、ここの縦棒を思い切り伸ばしてみようか、なんてついやりたくなる(笑)。

でもそれでいいと思うんですね。まったく同じ文字は二度書けないからこそ、そこにその人がいるような温かみを感じる。だから人からもらった手書きのハガキや色紙は、一つひとつ無二の宝物になるんです。

― 手書きの文字には、書いた人の感情も表れますよね。

そう思います。プリントアウトされた紙をずっと大事に持っておく人はあまりいないと思いますが、手書きのメッセージをもらうと粗末にできないと感じるのは、少し大げさにいえば書いた人の「魂」のようなものをそこに感じるからだと思います。

私自身は、わざわざ「手書きってこんなにいいですよ」と人から言われなくとも日常的に手で書く人ですが、近ごろはまったく手書きをしなくても生活できますよね。でもそれで私たちが失ってしまったものは少なくない気がします。

みなさんもぜひ、学びを深め、コミュニケーションを豊かにする手書きの価値をあらためて見直していただけたらと思います。

※本インタビュー記事は、2025年6月18日付・朝日新聞朝刊広告特集を再編集したものです。

齋藤 孝 さん 教育学者 / 明治大学文学部教授

1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学大学院教育学研究科博士課程を経て94年から明治大学文学部専任講師、2003年から現職。『身体感覚を取り戻す』(2000年・NHKブックス)で新潮学芸賞受賞、その後も受賞多数。『声に出して読みたい日本語』シリーズ(草思社)は累計260万部のベストセラー、『三色ボールペンで読む日本語』『三色ボールペン情報活用術』(ともにKADOKAWA)も話題に。近年も精力的に著作を重ねている。

<

1

2

>

この記事をシェアする