セーブ・ザ・チルドレンに聞きました。

「子どもたちの教育」と「書く」ことはとても密接に関係しています。世界のさまざまな地域で貧困が問題となっている現在、「貧困の連鎖を断ち切る有効な手段のひとつが教育である」という考えのもと、パイロットでは子どもたちの教育環境の向上を目指し、学びを支援する活動に力を入れています。今、さまざまな理由で十分な教育を受けることのできない世界の子どもたちの現状について知るために、世界約120カ国で子どもたちの支援活動を行うセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンでレバノン教育事業を担当する佐藤秀美さんを訪ねました。世界の子どもたちの教育環境と支援の取り組みについてお話を伺いながら一緒に学んでみましょう。

将来の雇用機会を左右する

読み書き・計算の教育をすべての子どもたちに。

皆さんは、世界の子どもたちをとりまく教育環境が、今どのような状況にあるかご存じでしょうか? 世界共通の17の目標「SDGs」のひとつ「質の高い教育をみんなに」にもあるように、すべての子どもたちが質の高い基礎教育を受けられるようになることは世界の重要な課題になっています。子どもたちの教育環境は、貧困などの理由によりコロナ禍以前から危機に瀕していましたが、パンデミックによってさらに加速しました。ユニセフの報告書※1によれば、コロナ禍で多くの国で学校が閉鎖された期間を経て、長期にわたって学校に通えず、簡単な文章を読んで理解することができない子どもたちが急増し、教育における不平等は増加しているといいます。

では、セーブ・ザ・チルドレンの教育支援でも謳われている「質の高い教育」とは、具体的にどのような内容なのでしょうか?

「これまでの国際社会によるさまざま取り組みによって、小学校に通うことができる開発途上国の子どもたちは大幅に増えてきました。しかし、次に浮き彫りになったのは、『基本的な読み書き・計算ができない』という大きな問題でした。そのために、2015年に設定されたSDGsでは『質の高い教育をみんなに』という新たな目標が掲げられたのです。私たちの活動としても、次のステップとして、子どもたちが質の高い教育を受けられるようにする支援が課題だと感じています」

そして、基本的な読み書き・計算を身につけることの大切さについて、佐藤さんはこう続けます。

「読み書き・計算の能力は、将来の雇用機会を大きく左右する大事なスキルです。私たちは、世界のどの国においても、まずは読み書き・計算の教育に重点をおいて活動しています。現在私が担当している事業では、新型コロナウイルス感染症やさまざまな紛争などの影響で、長期にわたって教育を受けることが妨げられた子どもたちに対し、アルファベットをはじめ単語の発音、文章の読み書き、そして内容をきちんと理解できるかということを、集中的に教えていく学習プログラムを実施し、子どもたちが基本的な読み書きの力をつけて正規の学校教育へ戻れるようサポートをしています」

セーブ・ザ・チルドレンが取り組む教育支援には、その質を測る独自のフレームワークがあるといいます。「読み書き・計算の基本教育を軸としながらも、学習内容だけでなく、子どもたちが社会で生活していくための心理社会的側面の向上、安全な教育環境の整備や教員への研修の推進、そして養育者※2や地域コミュニティへの働きかけ、学校の姿勢に至るまで包括的に支援できるよう活動しています」と語るように、教材、教員、環境のすべてにおいて、より質の高い教育を子どもたちに提供するための取り組みがなされています。

次のページでは、レバノンでの教育事業を例にあげ、実際にどのような支援が行われているのか、子どもたちの反響とともにさらにお話を聞いていきます。

※1 出典:UNICEF「The State of Global Learning Poverty」CONFERENCE EDITION June 23, 2022より

※2 養育者:親だけでなく、子どもを育て、教育しているすべての人

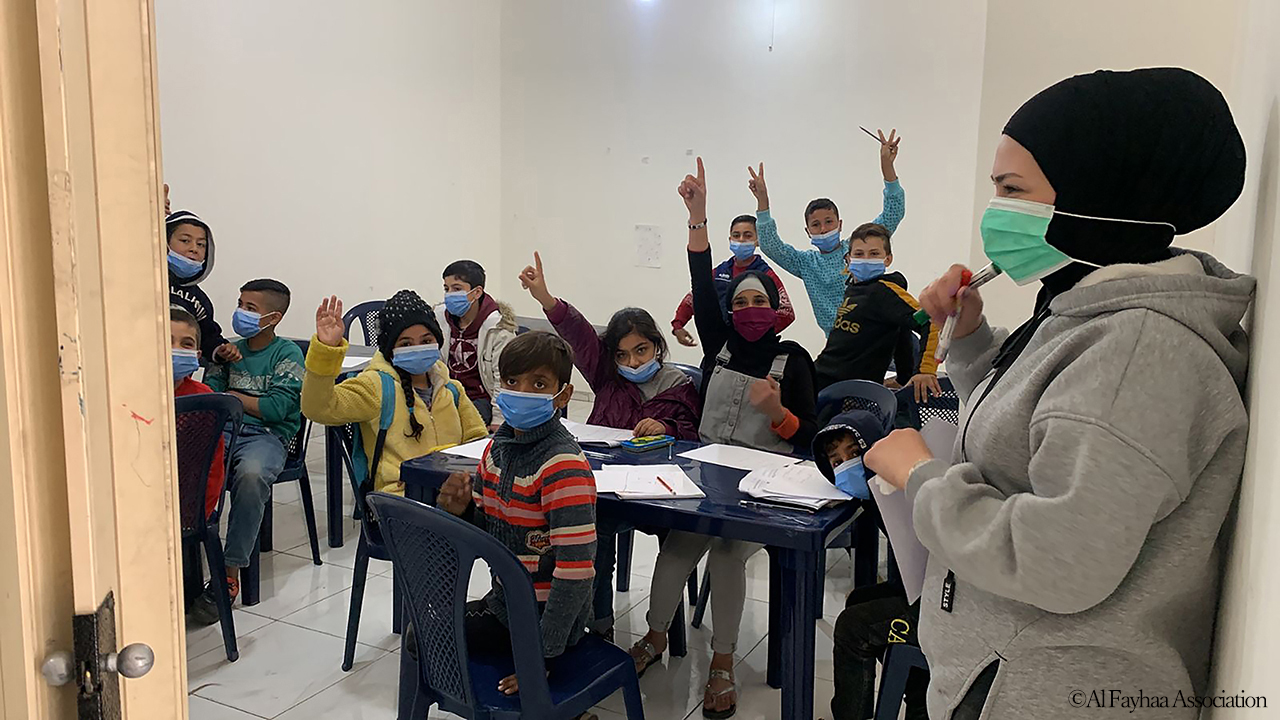

左上:レバノンの学習支援センターでの学習風景。右上・左下・右下:社会情動的スキル(感情のコントロールや他者との協働といった非認知スキル)を育む学習プログラムで子どもたちが描いた絵。

自信をつけ、希望を持って成長していく

シリア難民やレバノンの子どもたち。

「授業を受け始めてから、たちまち自信をつけ、希望を持って成長していく姿を目の当たりにしました」

これは、シリア危機の影響を受けて家族で隣国のレバノンへ逃れ、住む場所を転々としながら長期間学校に通えなかった14歳の少年の母親の言葉です。セーブ・ザ・チルドレンの教育支援によって基本的な読み書き・計算の授業を受けた彼は、以前よりも自分自身の考えを表現できるようになったといいます。

「シリア危機により人口の約5人に1人はシリア難民であるレバノンでは、新型コロナウイルス感染症や経済危機の影響で、就学または学習継続が困難な状況にある子どもたちが非常に多くなっています。またコロナ禍の長期学校閉鎖や貧困率の増加に伴い、暴力や虐待、児童労働、若年での望まない結婚なども増加していて、学習機会の提供に加えて心理社会的な側面のサポートが求められています。そして一方で、受け入れ国であるレバノンも経済危機によって貧困率が高い状況にあります。そこで私たちは、シリア難民とレバノンの子どもたちに対しても教育支援を実施してきました」

佐藤さんによるとレバノン教育事業では、主に2つの学習支援活動を実施しています。ひとつは、学校に通えていない子どもたちを対象に基本的な読み書き・計算を軸とした学習プログラムで、学校へ戻れるように復学をサポートする活動。もうひとつは、学校へは通えるものの学習の遅れなどが原因で、途中退学のリスクが高い子どもを対象とした補習授業を、レバノンの子どもたちも含めて提供するという支援活動です。

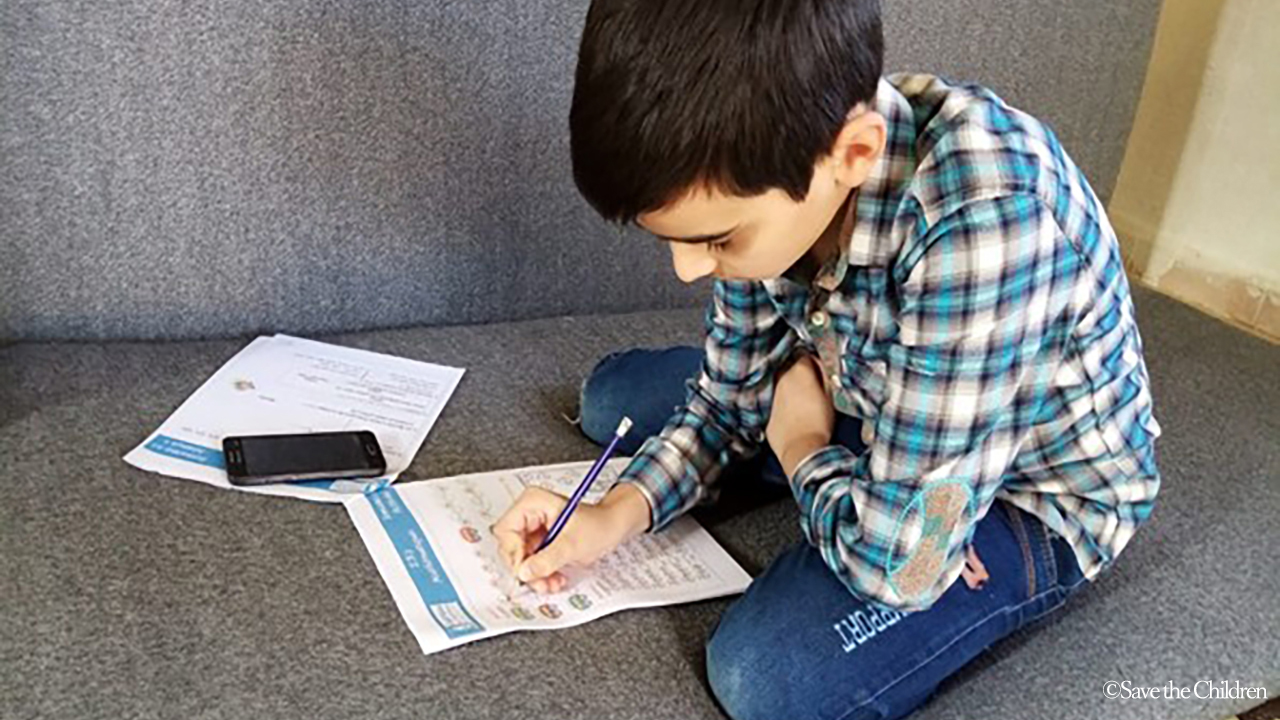

コロナ禍による学校閉鎖によって、対面学習が継続できない状況下では、無料チャットアプリを使った遠隔方式も採用され、オンライン授業を行いました。紛争や経済危機をはじめ、気候変動やコロナ禍など多様な要因によって子どもたちをとりまく環境は刻々と変化します。そんな危機的な状況においても、すべての子どもたちに教育の機会を平等に提供するという姿勢が貫かれています。

遠隔授業で学ぶ子ども(左)と教員(右)。

持続可能な教育支援のためには

地域に根づいた体制づくりが重要。

「こうした子どもたちの教育支援活動において大切なのは、プロジェクトが一過性のものでなく、その土地の現状に合った形で、持続発展的に根づくようにすることです」と佐藤さんの言葉に力がこもります。セーブ・ザ・チルドレンのスタッフが現地の提携団体と手を携えてともに取り組んだり、地域で教員やボランティアなどの人材育成を行ったりすることで、持続可能な体制を構築してきたといいます。

そして、もうひとつの大きな課題は、教育支援活動そのものについて現地の人々へ広く周知することです。「活動の存在そのものを知らずに、支援につなげられず、学校へ通うことができていない子どもたちがいます。養育者や地域コミュニティへの働きかけも、現地の提携団体スタッフたちと地道に行っています」

2022年の春、レバノンの教育現場を実際に訪れた佐藤さんは、子どもたちの明るい姿に胸を打たれました。「教室はとても活気であふれていて、子どもたちがみんな、立ち上がって競うように手を上げて授業に参加している姿はとても印象的でした。視覚障害のために何年も学校に通うことを諦めていた子どもも、『授業に参加して明るさを取り戻した』という報告もありました。『将来はお医者さんになりたい』『お母さんが安全な家に住めるように建築家になる』と、将来の夢を語るようにまでなったそうです」

授業には、家計を支えるために路上で働いている子どもも参加しています。疲れているはずなのに、家で課題に取り組んだり、授業でも活発にコミュニケーションをとったりするような優秀な生徒なのだとか。楽しそうな息子の姿に彼の母親からも「彼自身が将来の目標を達成するスキルを身につけることが最も大事」と喜びの声が聞かれました。

「子どもたちが夢を持って生きるためには、やはり教育における支援が本当に大事なんだということを、改めて実感しました。彼らが安心して、安全な環境で楽しく学べること、そして将来に希望を持って生活できるようになることを目指して、これからも取り組んでいきたいですね」

セーブ・ザ・チルドレンの活動に学びながら、基本的な読み書き・計算の力を身につけることが、子どもたちにとって将来の大きな支えとなっていることに希望や可能性を感じました。教育ととても密接な関係にある、「書く」ということ。子どもたちが夢を描ける未来のために、パイロットでは企業活動を通して子どもたちの学びの機会をこれからも応援していきます。

左:子どもたちに教材セットを配布する現地スタッフ。右: 授業で使う文具などの教材を手に取る子どもたち。

取材協力:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン レバノン教育事業担当 佐藤 秀美 さん

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

セーブ・ザ・チルドレンは、1919年に創設された子ども支援活動を行う民間・非営利の国際組織。日本を含む約120ヶ国において、緊急・人道支援、保健・栄養、教育、子どもの保護、防災(災害リスク軽減)、子どもの貧困の6つのテーマを柱に、子どもたちを支援する活動を行っている。1986年に設立されたセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、海外での子ども支援に加えて、日本国内でも、子どもの貧困問題解決に向けた事業のほか、地震や台風、豪雨などの大規模災害における緊急・復興支援活動などを行っている。2021年は、43,043,683人の子どもたちに直接支援を届けた。

「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」公式HPページはこちら 〉〉〉「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」

<

1

2

3

>

この記事をシェアする

Facebook

Facebook X

X LINE

LINE