かく(書く・描く)ことを経て、何かを生み出すさまざまな仕事を紹介する新コーナー「かく、仕事。」。第1回は、書くことと密接な関係にあり、本の出版など言葉の表現を伴うメディア制作には欠かせない「校正」という仕事の魅力に迫る。

文字情報の品質を保証する「校正」の役割

一冊の本をつくり上げる仕事のプロセスで、言葉を正し、整える「校正」という仕事がある。

校正とは、誤字、脱字をはじめ、漢字や送り仮名など表記・文体の不統一がないか、また文字情報の事実関係に誤りがないか、そして執筆者の意図がより正しく伝わる表現となっているか、本の品質を保証するために、完成品として世に出る前にチェックする工程だ。

原稿と一字一句比べる「引き合わせ」

校正作業が必要な領域は、本に限らず、雑誌や新聞といった紙メディア、テレビのテロップや映画の字幕、また読みものでなくとも、カタログやマニュアル、パッケージに印刷された商品名や表示など広範囲にわたるが、ここでは出版業界を例にあげて話をしよう。

そもそも出版とは、作家など執筆者が書いた原稿を、多くの人々が読めるように複製して頒布することだ。それにはまず、原稿どおりに間違いなく複製が行われる必要がある。そのために必要となるのが、校正という仕事の原点ともいえる「引き合わせ」だ。引き合わせとは、もともと手書き原稿と「ゲラ(校正刷り)※」との間に、一字一句違う部分がないかを比べて正す作業である。

※ゲラ(校正刷り):印刷工程において内容に不備がないかどうかをチェックする確認用の試し刷りのこと

これは何も現代に限った話ではない。印刷の発明前も、さまざまな文書を手で書き写して複製していた時代があった。人間の手作業による写本にはどうしても書き間違いやもれが生じる。そこで行われていた原典との比較検討・修正作業は、現代でいう引き合わせに等しいものだったという。

ドイツで活版印刷術が完成された15世紀以降、大量複製が可能になってからも、手書き原稿を見ながら一文字ずつ活字を組んで印刷用の版をつくる工程は、20世紀に至るまで長い間人間の手仕事で行われていた。そのため校正作業においては、当然のことながら原稿とゲラの引き合わせが必要となる。

原稿を離れ、ゲラのみをチェックする「素読み」

ところが、20世紀になるとタイプライターの普及が進み、1980年代にはワープロが、そして1990年代になるとパソコンが広く浸透し始め、デジタル化が急速に進んだ。これによって校正はもとより出版を取り巻く状況は一変したのだ。執筆者の原稿が手書きからデジタルデータとなり、印刷用の版の制作をパソコンで行うDTP(デスクトップパブリッシングの略)が普及した結果、原稿のテキストデータをそのまま印刷用のレイアウトデータへ流し込むため、原稿とゲラの引き合わせ作業はほとんど必要なくなった。

そこで比重が高まってきたのが、校正においてもうひとつの重要な工程である「素読み」だ。素読みとは、原稿から離れ、ゲラのみを読んで文字の誤りや適切でない表現がないかをチェックして整えていくことである。誤字、脱字、表記・文体の不統一、事実関係の誤りがないかどうか、そしてより適切に読者へ伝わる表現となっているかといった、言葉を「整える」校正の比重が高くなってきている。DTPが主流となった現在、校正者に求められるスキルも変わってきたのだ。

校正と類似する言葉に事実関係や文章の整合性、不適切な表現などをチェックする「校閲」があるが、実際には、校正という仕事に校閲という作業は含まれており、その境界は限りなく曖昧で、切り離して語ることはできない。

赤ペン1本だけじゃない、校正作業のほとんどを担うシャープペンシル

今回取材に協力していただいた校正者の大西寿男さんの仕事場を訪ねた。やわらかな光がさしこむ窓に向かって配置されたデスクはすっきりと片づいていて、山積みの原稿に囲まれた仕事場という先入観を心地よく裏切られる。筆記具はガラスコップに挿された数本だけだ。

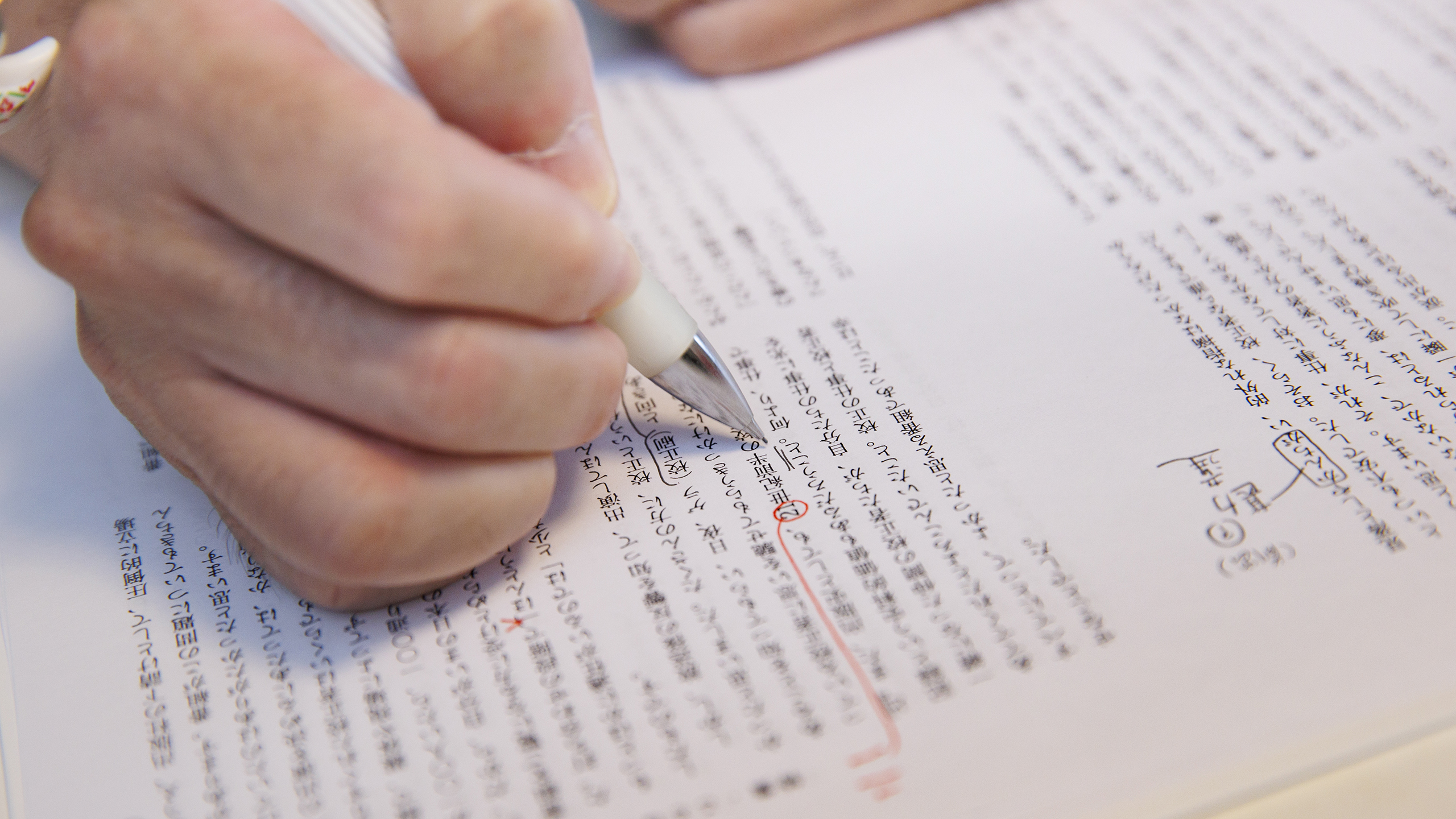

校正作業では「校正記号」と呼ばれる独特な様式で指示をゲラに書き入れるのが一般的である。赤ペンで誤った文字や言葉を直していく作業を想像する人が多いようだが、実際に校正者が赤ペンを使うことは、内容にもよるがそれほど多くはないという。

「校正という仕事に欠かせない筆記具は赤ペンだけではありません。むしろ校正作業のほとんどはシャープペンシルや鉛筆を使って行います」と仕事で使う筆記具を見せてくれた。ではなぜシャープペンシルなのか? 校正のプロセスで疑問点をゲラに書きこむ「疑問出し」という作業は、消せることが重要だ。赤ペンは、最終的な決断として確実に直す必要がある時だけに限られるという。

実用書と文芸書、雑誌と単行本など媒体によってルールは異なるが、特に文芸書の場合、作家を尊重することを大事にすると大西さんは言う。校正者がいくら「明らかな誤字だ」と思っても、作家オリジナルの作品である以上は勝手に直してはならないのだ。必ずシャープペンシルや鉛筆を使ってクエスチョンマーク付きで疑問を書き入れる。それを編集者に判断してもらい、判断がつかない時は執筆者本人に判断を委ねるという手続きを踏む。例えば、同じ言葉であっても作品中であえてひらがなと漢字を使い分けるなど、あらゆる表現が許されている文芸作品は単純に理屈では片づけられない側面があるため、シャープペンシルで疑問を投げかけるのだ。

左:普段、大西さんが校正に使用する3種類の筆記具は、偶然にも3本ともパイロット製品。右:カラー画像が多いゲラには、記入内容が目立つようにカラーインキで疑問出しを書きこむ。

「校正者が自信を持って赤字を入れられるのは、表記や文字の組み方などあらかじめ決められたルールや方針に沿っていない時や、引用文が原典と異なる時くらい。赤ペンを使うことはそれくらい滅多にないことなんです。シャープペンシルが90%以上、次に時々補足を書き入れる青ペン、赤ペンはさらに少ないですね」と大西さんは言う。

変わらない道具と、進化したデジタルツール

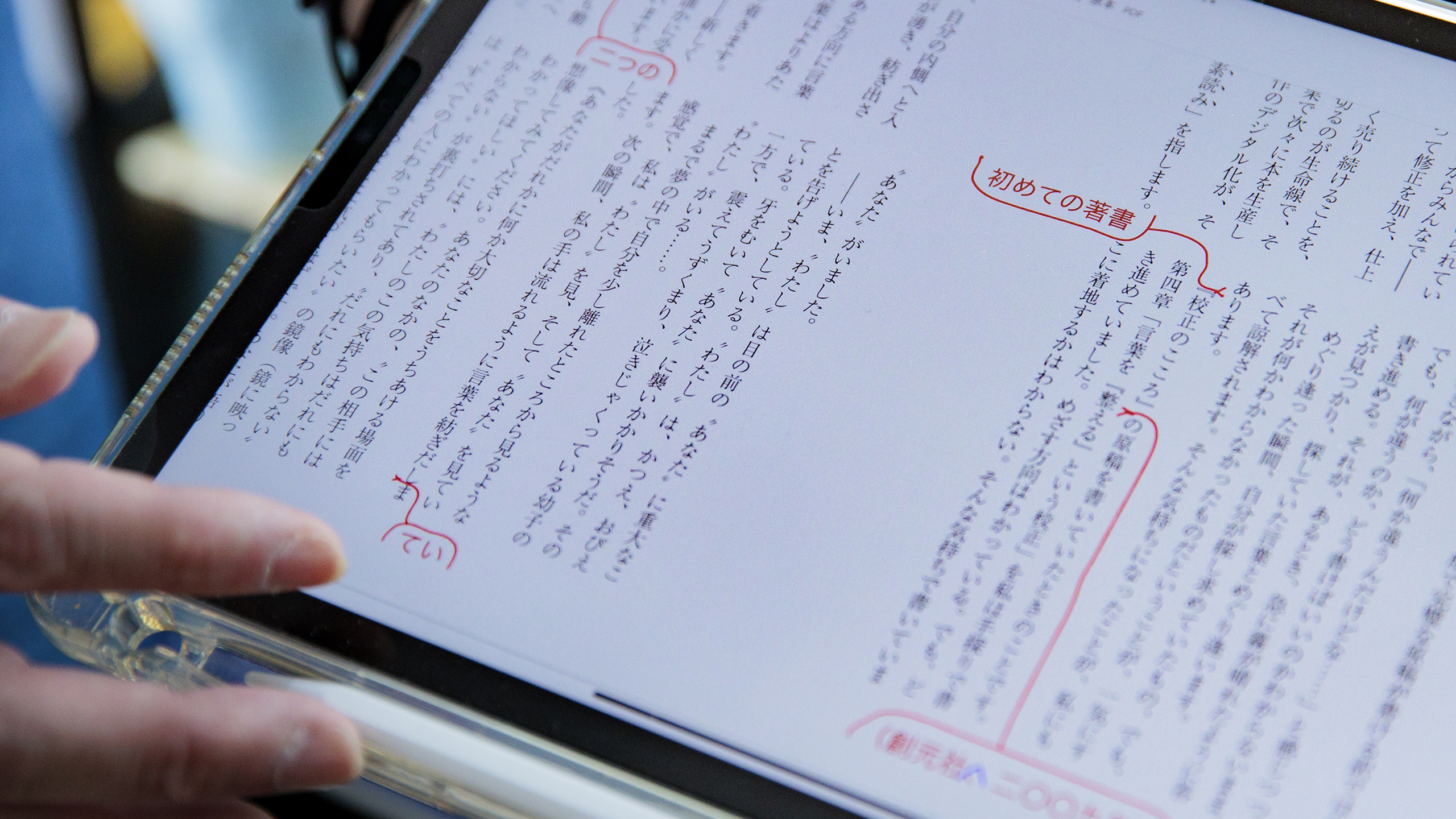

赤ペンやシャープペンシルのように変わらない道具がある一方で、進化したものもある。タブレットやタッチペンなどのデジタルツールだ。あらゆる業界でデジタル化が進む中、校正の現場でもPDFデータによるゲラのやり取りが増えてきた。特に雑誌などページ数が少ないものだとその傾向が強く、全仕事をページ数にすると紙のゲラが多いが、件数でいえばPDFデータの方が多いくらいなのだとか。

「用字用語の統一も、以前は時間をかけて手書きのリストをつくっていました。どれだけ必死にチェックしても漏れがあるものでしたが、PDFデータならキーワード検索をかければ一網打尽です(笑)。何百ページもあるような小説の場合、PDFデータと紙のゲラを両方もらって、下読み段階はPDFで、2回目はPDFを参照しながら紙のゲラを読んでチェックを書きこむというように両方使うことも多いですね」と大西さんは語った。

赤字入れはタッチペンによる手書き文字でなく、フォント入力で行うことも多い。クリアに見えるのはもちろん、テキストデータとして抽出も容易。

情報源はより上流で信頼できるものを

デジタル化が進んだとはいえ、デスク横の本棚にはさまざまな辞書が並ぶ。『広辞苑』などの国語辞典をはじめ歴史辞典や人名辞典、『沖縄大百科事典』といった珍しいものもあった。

「ここにある辞書はだんだん博物館に展示される記念物のような存在になってきました(笑)。今は、多くの辞書類が収録されたオンライン辞書・事典サイトを使うことが多いですね。校正者は皆活用していると思います。言葉も情報も時代とともにどんどん更新されますから、情報源もネット中心になってきました」

ただし、ネットの情報源で大事なのは「上流の一次資料であること」だという。

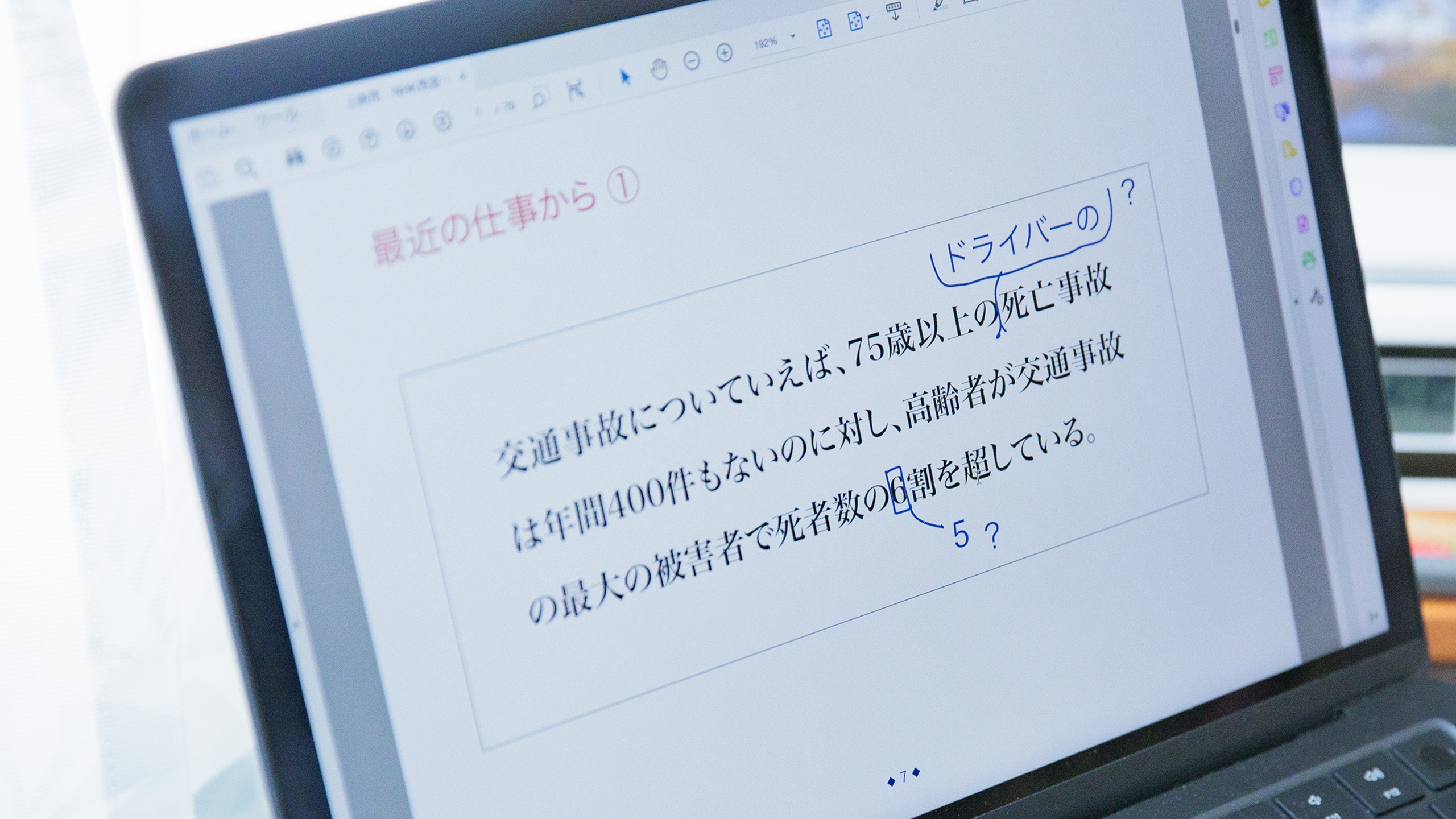

大西さんの校正原稿を例に説明しよう。

ここに「75歳以上の死亡事故は年間400件もない」という文がある。この原稿だけでは75歳以上が「事故で死亡した人なのか?」「事故を起こした人なのか?」の判別がつかない。そこで情報源をたどることになるのだが、新聞報道を見ると「被害者が75歳以上」ではなく「75歳以上のドライバー」による死亡事故件数らしいということが分かった。引用のプロセスで一言欠けるだけで、誰が75歳以上なのか、まったく異なる意味合いに変化してしまうことがあるのだ。

そして、校正者による情報源の確認作業はここで終わらない。新聞報道だけでも事実を確認できたが、報道の引用元は警察庁発表の情報だったため、さらにさかのぼると警察庁の統計データに行き着いた。大元となる資料によって、事実確認をより確かなものとすることができたのである。校正の仕事で重要なのは、より上流の一次資料にさかのぼって確認することなのだ。

違和感を見逃さず、さまざまな知識や情報を提供する仕事

「人間が書く原稿は、どんなベストセラー作家であっても第一線にいる学者であっても、最初から100%完璧な原稿はまずありません」と大西さんは語る。言葉のケアレスミスはもちろん、データや引用の間違い、前後の文脈の矛盾など、何らかの不完全な部分が残されているのだという。

「校正者が言葉の世界に入りこんだ状態で読んでいて、ふと『ん?』と引っかかる、言葉の乱れのような違和感を覚えることがあります。言葉を発する書き手が『本当はこういうことが言いたかった』というドンピシャの表現に着地していない、という感覚です。そういう時は、さまざまな辞書・事典を確認したり、前後のエピソードをあらためて検証したり、時間をかけて調べたうえで、シャープペンシルで疑問点や修正案を書き入れます。それを編集者を通して、書き手である作家に投げかけてもらう。もちろん、こちらの誤解や的外れの指摘もあると思います。それを極力減らすように、何度も読み返し、調べるわけですね。その結果、校正者からの問いかけをきっかけに、作家が悩んで悩んで『これだ!』という言葉にたどり着くことがあれば、校正者として、そんなに嬉しいことはありません」

言葉を正し、整えていく「校正」という仕事。

それは校正者自身が作者に成り代わって、原稿の誤りを修正していく一方的な作業ではなく、文字情報をより正しく、より的確な表現に整えていくために、目の前のゲラに刻まれた言葉との対話、そして、シャープペンシルでゲラに書いた文字を通して書き手と対話する仕事なのではないだろうか。

|

|

取材協力:大西 寿男 さん 校正者 / ぼっと舎 代表 1988年より校正者として文芸書、人文書を中心に、実用書や新書から専門書まで幅広く手がける。著書に『校正のこころ』(創元社)、『校正のレッスン』(出版メディアパル)他多数。TV出演:NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」 |

参考文献:『校正のこころ』大西寿男 著(創元社) / 『校正のレッスン』大西寿男 著(出版メディアパル) / 『文字の歴史』ジョルジュ・ジャン 著, 矢島文夫 監修, 高橋啓 訳(創元社) / 『新聞社・出版社で働く人たち』山下久猛 著(ぺりかん社) / 『本づくりこれだけは』下村昭夫・荒瀬光治・大西寿男・高田信夫 共著(出版メディアパル) / 『ライター入門、校正入門、ずっと入門。』中嶋泰・張江浩司・一色萌 共著(扶桑社)/ 『本が読者にとどくまで』能勢仁 監修, 稲葉茂勝 文(ミネルヴァ書房)/ 『文字のはじまりと本の歴史』能勢仁 監修, 稲葉茂勝 文(ミネルヴァ書房)

〈関連記事を読む〉

〉〉〉校正者 大西 寿男 さん「言葉とは、不確かで、とても気分的なもの、ととらえるくらいがちょうどいい」

<

1

2

3

>

この記事をシェアする