校正者 大西 寿男 さん インタビュー

出版業界の第一線で、言葉を正し整える校正者として走り続ける大西寿男さん。編集者をはじめ、芥川賞作家など時代を代表する作家が大きな信頼を寄せる校正のプロフェッショナルです。一方で、自らが著者として綴った『校正のこころ』が話題に。今回はそんな大西さんの著者としての素顔、そしてその背景にある校正者としての顔、ふたつの側面に迫るべくインタビューしました。

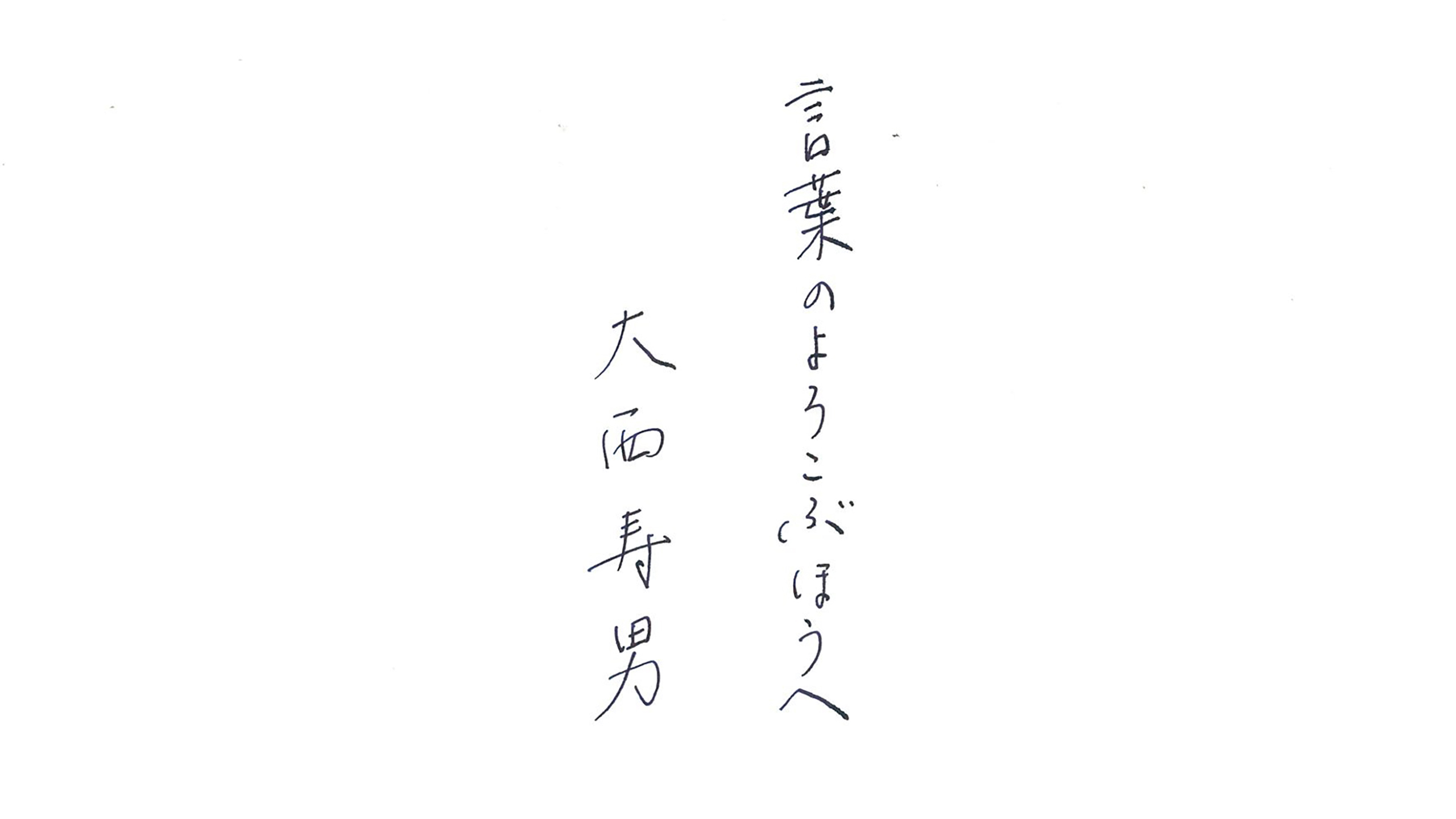

「原稿用紙に書くことで姿を現した『言葉』の存在に導かれ、

一冊の本として実を結んだ」

― ご著書『校正のこころ』が増補改訂され、TVのドキュメンタリー番組でも大西さんの仕事ぶりが取り上げられて、改めて「校正」に注目が集まっています。はじめに『校正のこころ』の副題ともなっている「積極的受け身」という言葉にこめた思いをお聞かせください。

「校正者の かく、仕事」でもお話しさせていただいたように、校正とは、一冊の本をつくる中で、その内容や表現に誤りがないか、作者の意図が正しく伝わる表現となっているか、一文字一文字チェックして言葉を正し、整える仕事です。私がたずさわってきたのは文芸作品が多いのですが、あくまで主人公は著者であり作品。校正者はあくまでもそれをサポートする裏方として黒子に徹するんですね。人は皆、価値観も感性も異なるわけですから、もしも校正者が相手を押しのけて自分の意見や価値観を主張し始めたら、最初の1ページ目から著者や作品と衝突してしまうでしょう。

ただ、校正者が受け身であることは、消極的だったり主体性がなかったりするかというと、決してそうではありません。作品を読み進めながら、辞書を引いたり調べものをしたり、何度も立ち止まっては振り返り、検討し直したりして、作品が語ろうとしていることへの理解を深めようと努めます。そして、作品中の言葉におぼえたわずかな違和感から、著者が本当に書きたかった言葉や表現を推し量り、「もしかしたら、こうではないですか?」とゲラ※に確認や疑問を簡潔に書きこんで、著者にたずね、問いかけます。

校正という仕事は一見受け身であるようでいて、作者の意図や作品が語ろうとしていることを理解するために、自ら進んで受け身となる「積極的受け身」という態度がとても重要です。それは言葉をより正確で効果的に読者へ届けるために、著者が「本当に表現したかった言葉」に着地できるようサポートする、受け身だけれどとてもポジティブな行為なのです。

※ゲラ(校正刷り):印刷工程において内容に不備がないかどうかをチェックする確認用の試し刷りのこと

― 校正者として数々の本を手掛けてきた大西さんですが、逆にご自身が表現者となる執筆活動についてお聞かせください。

本来、校正者は黒子であることを考えると、私はずいぶん出しゃばりな校正者かもしれませんね(笑)。今はゲラを校正する仕事が6割だとすると、表現者としての活動は4割くらいを占めている感じでしょうか。私の表現活動には2通りあって、小説やエッセイの著者として自由に表現するいわば趣味的な領域と、校正者として校正の仕事について本を書いたりセミナーで講義や講演したりする活動です。後者の方が大きな比重を占めていて、今、面白くて仕方がありません。

― 2009年に第1版が出版された『校正のこころ』ですが、この本が世に出るまでにはどんな経緯があったのでしょう?

校正という仕事にたずさわるようになって10年余り経った2001年、アメリカの同時多発テロ事件が起こりました。個人的にもいろいろしんどいことが重なり、世の中についても、自分自身についても、これからどこへ向かっていくのか、わからなくなっていました。

一方で、校正の仕事においても、日々経験を積みながら、長年疑問に感じていたことがありました。例えば、私たちは当たり前のように、用字用語や表記を統一したり、漢字の字体を正字体に直したりします。「こんなときは、こうするもの」という決まりやノウハウはあるのですが、では、「なぜそうしないといけないのか?」と考えたときに、その答えを教えてくれる教科書や本はどこにもありません。さまざまな疑問が積み重なり、「いつか自分で言葉にしなければならない」という思いが水面下でくすぶり続けていたのです。

その後、東京を離れ、関西へ拠点を移したのをきっかけに、いつか言葉にしたい、執筆したい、と温めてきたことを、原稿用紙に向かってシャープペンシルで書き始めました。それが、『校正のこころ』の原型となった草稿です。

この執筆作業を通して、自分の中でずっとモヤモヤしていた思いを、はじめて自分の言葉として一つひとつつかんでいきました。

― 原稿用紙に「手で書く」という行為は、言葉にならない思いをカタチにするのにやはり重要だったのでしょうか?

なぜわざわざ手書きという行為を選んだのか、それには理由があります。まず、書き始める一歩を踏み出すために、舞台設定を考えました。それは、「東京を離れるにあたり、お世話になった方々をお招きするささやかな宴で、皆さんを前に自分がしてきた仕事についてお話しする架空の講演会」というものでした。書き言葉ではなく話し言葉が前提でしたから、身体を使って「手で書く」という行為がプロセスとして必要だったんです。言葉というものは、相手がいてはじめて成立するものだと思います。目の前に人がいることを想定しないと、自分の言葉が紡げなかった。言葉を読んで整える仕事はしてきましたが、書く訓練をしてきたわけではありませんでしたから。

― 『校正のこころ』では、校正者としての哲学的な考えが綴られていながらも、「言葉」を擬人化した叙情的な表現で文芸作品的な側面もありますね。

書き始める前に構想を練っていた段階では、もう少し理屈っぽい本になる予定だったんですよ。仮タイトルも「校正原論ノート」というものでした。頭の中にある間は「言葉」はまだ形を成していませんから、ただモヤモヤとした曖昧なものなんですね。ところが文字として原稿用紙に書くと、実態のある形としてバーンと姿を現します。目の前でこちらをじっと見つめ返してくる「言葉」の存在に自然と導かれるように、どんどん書き進めていくことができました。

次に原稿を練り上げていく段階では、話し言葉として原稿用紙に手で書いた草稿を、パソコンで書き言葉に変換しながら入力していきました。そこではじめて、話し言葉と異なる書き言葉のニュアンスが生まれます。あの本の文体をほめてくださる方も多いのですが、話し言葉と書き言葉とのあわいに生まれたものだったと思います。こうして、気がつくと一冊の本として実を結んでいました。文芸作品的な表現は、十代の頃から小説を書いたり同人誌をつくったりしてきた、文学かぶれの面が表れたのでしょう(笑)。

「校正者にとって筆記具は、辞書と同じく

なくてはならない大事な道具」

― 現在はセミナーや教室など多方面でご活躍ですね。

『校正のこころ』を書かなければ、自分が人前で話したり教えたりすることは考えてもみないことでした。人前で話すことは元々苦手で、実は今でもすごく緊張します。本を書いたおかげで、セミナーの講師や大学の非常勤講師といった話が舞いこむようになったのですが、最初の頃は経験が浅くて教え方も伝え方も悲しいくらいに下手でした。自分でも「あぁ、駄目だなぁ」と思っていたのですが、10年以上続けてきて、ようやく少しは受講された方に喜んでもらえるようになったかなという実感が持てるようになりました。

コロナ禍を経てオンラインの講座がスタンダードになり、大人数を前にして話すセミナーもずいぶん増えてきました。でもそれは多くの人に伝えることはできても、言葉のヒダといった微細なニュアンスを共有することはなかなか難しい。これからはもっと、少人数の校正教室もやっていきたいと考えています。コロナ前は、ライターの友人と一緒に東京で「かえるの学校」という寺子屋をしていました。古い木造家屋のレトロな空間で、少人数が密に集まって机を囲んで顔を突き合わせ、ひとつの文章に対してああだこうだと言ったり考えたりする。以前とまったく同じようにはできないかと思いますが、そんな時間を今後また少しずつ増やしていきたいですね。

左:手紙やサインなどに使用しているという万年筆「カクノ」。右:校正の仕事で常時使う筆記具数本をガラスコップに挿してある。

― 仕事で使う道具については「校正者の かく、仕事」でお伺いしましたが、普段はどんな筆記具を使っていらっしゃいますか?

最近気に入って使っているのはパイロットさんの万年筆「カクノ」です。6年ほど前に旅先の九州で懐かしい空気が漂う文房具屋さんにふらりと入って、何か記念に買って帰りたいなと店内を見ていたときに出合った1本です。万年筆は手づくり工房の日本製のものを長年使っていたのですが、製作者が引退されて、もうご本人に直してもらえないということもあって、気軽に使えなくなっていたんですね。それでもっと気軽に、日常的に使える万年筆がほしいと探していたところだったんです。ブルーブラックのインキを入れて、手紙を書いたり、著書にサインを書いたり、プライベートで何かを書くときにはよく万年筆を使っています。

文学青年だった学生の頃、万年筆で書くことにめちゃくちゃ憧れていました。昔は作家といえば、原稿用紙に太い万年筆というのが定番でしたから。

私が校正の仕事を始めた80年代後半はちょうど昭和から平成へ時代が変わる頃で、ワープロ専用機が全盛で、パソコンはあったもののまだ普及しておらず、印刷所はコンピューター組版が少しずつ実用化されていた時代。でも印刷の主流は写真植字で、まだ活版印刷も現役だったアナログの時代でしたから、仕事で校正していた原稿もほとんどが手書きでした。当時ワープロで書いておられたのは、私の知っている文学の世界では谷川俊太郎さんと安部公房さんくらいで、かなり先駆的なおふたりでした。

左:重心のバランスが気に入って使っているというシャープペンシルには、かわいいハトの根付が。右:デスクまわりには、ほっと気を抜けるような癒やしグッズが置かれている。

原稿がデジタル化したことや世の中全体でデジタル化が進んだこともあって、校正の作業でもデジタルツールを使うようになりましたが、手書き作業もまだまだあります。特に文芸作品は手作業が多いですね。校正者にとって筆記具は、辞書と同じくなくてはならない大事な道具です。

校正の作業で一番よく使うシャープペンシルもこれまでいろいろ変遷があったのですが、今使っているものはとても使い勝手が良くて5年ほど前からずっと使っています。持ったときの重心のバランスが良くて書いていて疲れないんですよ。鎌倉に行ったときに引いたおみくじについていたハトの根付を結びつけているのですが、書きながらぷらぷらと揺れるのもまたバランスがいい。校正の仕事って結構孤独で寂しいものなんですね。だから潤いがほしくて、癒やされるものを見つけるとつい集めてしまっています(笑)。

普段校正に使う筆記具は3種類ともパイロット製。疑問出しにはシャープペンシル「オプト」(右)、赤字を入れるのは水性顔料ボールペン「ジュースアップ」(中)、補足の記入には消せるボールペン「フリクションボールスリム」(左)を使用。

「校正という仕事には

言葉そのものに寄り添う感覚が必要」」

― SNSや動画サイトなどで誰もが簡単に言葉を発信できるようになった時代に、言葉の表現について大西さんが感じていることをお聞かせください。

とに、わりと無頓着だったりします。それでいいのか? と自分で突っこみたくなるときもありますが、「日本語が乱れる」といった心配はあまりしていないんですよ。作家など表現者に限らず、友人や家族など誰でも同じですが、人の言葉というのは、言葉が生きていればいるほど基本的に面白いと思うんです。その人の個性だったり、時代の中で生まれてきたニュアンスだったり、枠からはみ出していくものってありますよね。「自分ではそういう言い方はしないけれど、なんだか面白い」という言葉はいくらでもあります。

例えば数年前に「わかりみ」という言葉が流行りましたね。興味深い表現だなと思いましたが、この言葉はインターネットを介して一瞬にして広まりました。生きた言葉が面白いと感じる一方で、言葉の変化のスピードが桁違いに速くなっていることも実感しています。心配はしていないけれど、楽観もしていない。言葉が今後どうなっていくのか、面白がりながら注目している状況です。

ネット社会の中で言葉が持つ破壊的な力の恐ろしさというものも、今や誰もが他人事ではないと感じていることではないでしょうか。誰かが発した言葉で、嫌な思いをしたり傷ついたりすることを恐れて、本当のことを気軽に発言できなくなってしまうこともあるでしょう。

― そんな中できるだけ自分の思いに近い言葉を発信するために必要な「校正のこころ」とは?

プロの校正技術は必要ではなくても、校正者の「言葉との付き合い方」はヒントになるかもしれませんね。言葉というものは、言ったり書いたりした人から離れて、どんどん一人歩きしていくものです。人は自分の思いを最初から完璧に言葉にできるわけではありません。勘違いもあれば、話せば話すほど思いと裏腹になることもある。言葉ってとても天邪鬼で、いろいろなところに飛んでいっては、さまざまな表情を見せ、勝手に動き始めます。受け取る人によって文脈は異なるわけですから、届いた相手がどんな文脈でインプットするかはわかりません。もしも仮に、自分の思いをきちんと正しく表明できたとしても、相手に100%届くとは思わない方がいいですね。言葉とは不完全で、決してわかり合えるものではありません。

もうひとつ言えることは、人は間違える生き物だということです。自分も間違えれば相手も間違えます。例えばあなたが今、強い信念を持って「正しい」と言っても、もしかしたらどこか間違っているかもしれない。また、今日はこう言っているけれど、明日、1年後、10年後、果たして本当に同じことを言っているでしょうか?

100%完成品としての言葉を発信しよう、受け取ろうと考えず、「言葉は、不確かで、いい加減で、とても気分的なものだ」と、とらえるくらいがちょうどいいと思います。

― 「言葉は不確かなもの」ととらえることで何が起こるのでしょう?

言葉をもっと相対的に、いろいろな角度から見ることができるようになります。人は皆、自分の経験や記憶、常識を元に言葉を読んだり理解したりしがちですが、「言葉が不確かなもの」だと認識できていると、正しいか正しくないかという価値観でとらえず、ああかもしれない、こうかもしれないといろいろな可能性を考えることができるのです。

校正者が気をつけているのは、作品に対して「ここはこれでOKですか?」「こうではありませんか?」と何か確認や疑問を出すとき、自分の知識や記憶を頼りにしません。自分一人の主観や思いこみでないことを確かめるために、辞書をひいたり、調べたり、読み直したり一生懸命、作品の言葉と向き合って、それでもこの違和感は確かなのではないかと確信が持てたときに「疑問出し」としてゲラに書き入れます。

「人は間違える生き物」ですが、自分もまた、間違えているかもしれない。校正者は誰よりも経験的に、人を完璧な存在とは思えない人間なのかもしれません。

今ちょうど、新しい本の構想を練っているところですが、次に書きたいのがまさにその感覚について。それは言葉に対する好き嫌いということではなく、原稿を読んでいて違和感をおぼえて、それについて一生懸命調べていくといった直感的な感覚のことです。校正のスキルについては『校正のレッスン』で、方法論的なことについては『校正のこころ』で書いてきましたから、次の本では、「校正の感覚」について掘り下げていくつもりです。

『校正のこころ』にも書きましたが、作品に綴られた言葉は、著者から離れてひとつの生命や人格を持っています。ですから、校正という仕事は、著者の立場で原稿を読むのでもなく、読者側に立つのでもない、ゲラの言葉そのものに寄り添う感覚が必要なのです。言葉に寄り添いながら集中していくことで、一言一言がクリアに見える状態になることがある。この感覚は、校正作業や言葉と向き合う上で、役に立ったり、もしかすると役に立たなかったりするかもしれない、そんなことをじっくり書いてみようと考えています。

― 新作を楽しみにしています。本日はありがとうございました。

大西 寿男 さん 校正者 / 文筆家 / 本づくりと校正 ぼっと舎 代表

1962年、兵庫県神戸市生まれ。岡山大学で考古学を学ぶ。88年より、校正者として、河出書房新社、集英社、岩波書店、メディカ出版、デアゴスティーニ・ジャパンなどの文芸書、人文書を中心に、実用書や新書から専門書まで幅広く手掛ける。一方で、「ぼっと舎」を開設、編集・DTP・手製本など自由な本づくりに取り組み、企業や大学、カフェなどで校正セミナーやワークショップを担当。技術だけでなく、校正の考え方や心がまえも教える。2016年、ことばの寺子屋「かえるの学校」を共同設立。著書:『校正のこころ』(創元社)、『校正のレッスン』(出版メディアパル)、『かえるの校正入門』(かえるの学校)他。TV出演:NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」

ぼっと舎 公式HPはこちら 〉〉〉ぼっと舎 https://www.bot-sha.com/

|

『校正のこころ 増補改訂第二版』大西 寿男 著 DTPや電子媒体、SNSの普及により、グーテンベルク以来の出版革命期を迎えた現代に、言葉を正し、整えるという校正の仕事はどうあるべきか。誰もが情報発信できる時代にこそ求められる校正の方法論を、古今東西の出版校正史をひもとき、長年の実務経験と共に解き明かす。日々言葉と向き合う出版人へ、そして言葉と本を愛する人へ贈る、技法解説を超えた包括的校正論。激変するデジタル技術や環境に対応した待望の増補改訂版。 |

〈関連記事を読む〉

〉〉〉言葉を正し、整える仕事「校正」

<

1

2

3

>

この記事をシェアする