文具王がPILOTの名品に迫るコーナー。第7回目は、製図用シャープペンシルの集大成とも言える「S10」についてお話しします。

S10は2001年に発売された製図用シャープペンシルです。S10を含むSシリーズは、素材の異なる複数のモデルで構成されていて、その中でS10はメタルグリップを搭載した中核のモデルです。基本形がしっかりしているので、どのモデルもバランスのよい名品ぞろいで、それぞれに書き心地が違っていて面白いのですが、中でも私はこのS10がかなり好きで、ずっと愛用している一本です。

[製図用シャープペンシルとは]

そもそも、製図用シャープペンシルというものは、元々は目的がはっきりしていました。今となっては、製図用シャープペンシルで「製図」をしている人は、ほとんどいませんが、私は大学が工学部機械工学科で、当時はまだドラフターと呼ばれる製図板を使って、巨大な紙に図面を手描きしていました。で、その製図、というのは、主に「設計製図」を指していて、これにはハッキリとしたルールがあります。機械・土木・建築など、ジャンルごとに細かく描き方のルールが決められていて、その図面を描くためのシャープペンシルなので、シャープペンシルにも、目的に沿った形で共通の特徴があります。

1. 芯径

まず、最低限芯径が3種以上あること。0.3、0.5、0.7は必須で、できれば0.9も欲しいところです。(S10は0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.7 / 0.9の5種類)これは絶対と言っても良い条件で、JISで規定される設計製図では線の太さに意味があります。同じ線でも太さが違うと意味が違い、機械では2~3種、建築や電気では3~4種の線幅を使い分けます。

2. ガイドパイプ

次にガイドパイプが3~4mm程度あること。(S10は4mm)これは、定規に当てて線を引くためです。製図に使用されるアクリル定規はだいたい2~3mmの厚さがあって、この定規にきちんと沿わせて線を引くためにガイドパイプがあることは重要です。このガイドはテンプレートや雲形定規に当てて線を引く際にも必要で、特に0.5mm芯対応のテンプレートの場合は、ガイドパイプをテンプレートに当てたときに正確な寸法で作図されるように設計されています。

3. グリップ形状

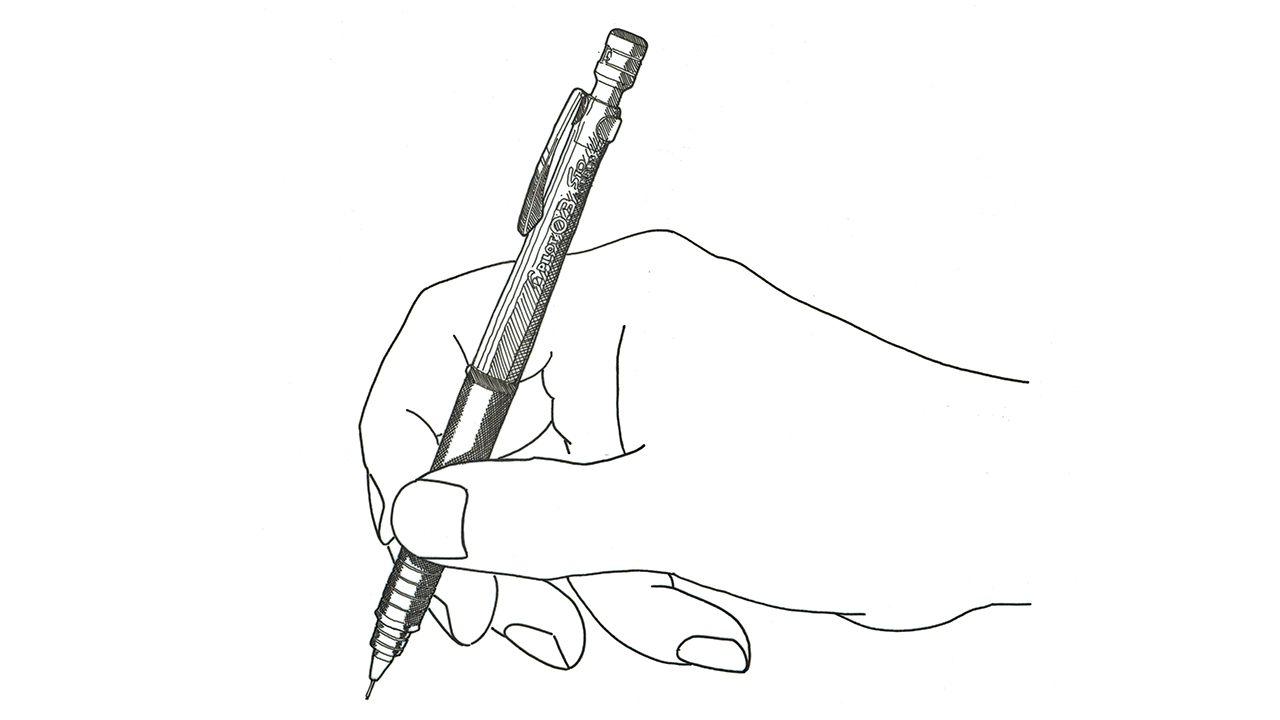

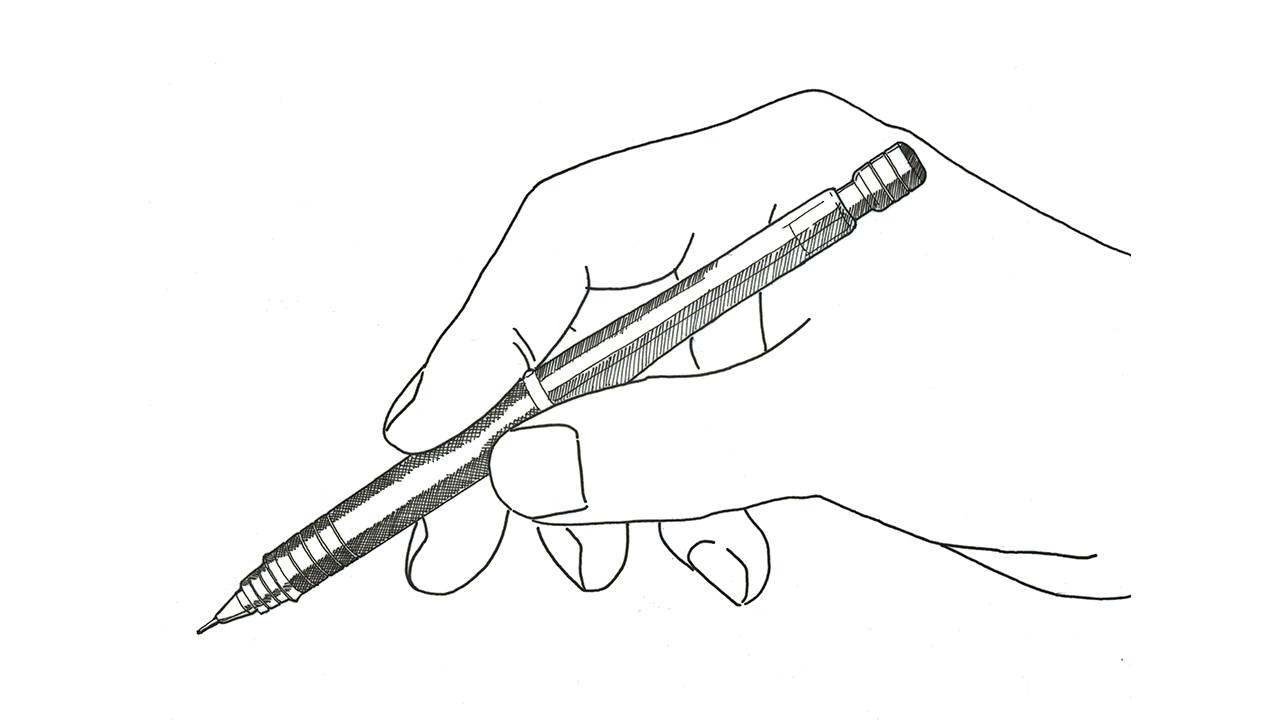

グリップ部分は細めで円筒かそれに近い形状の硬め。これは、図面に長い線を引くときに線幅を一定に保つために、指先でペンを回転させながら引くためで、軸を指先で回転させようと思うと、細めの円筒形でないとうまく回らないからです。三角形のグリップや、クッション性の高いボリュームのあるグリップは、図面を書くにはあまり適していません。

4. 芯径の表示

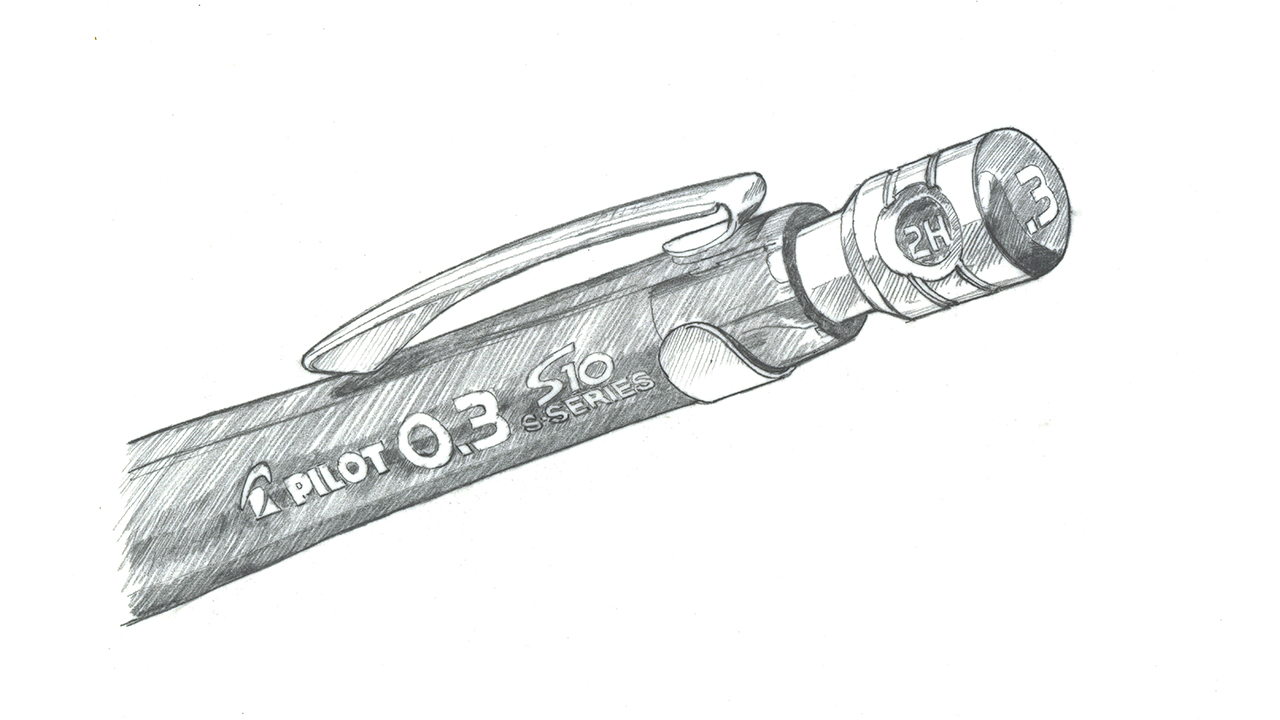

芯径ごとに軸色やキャップの色などが異なっているのも、本来は複数の芯径を所有した場合に混乱を避けるためです。多くの場合、ペン立てに入れても見やすいように、ノックノブの後端には、芯径を数字で表示しています。

5. 芯硬度表示

芯の硬度表示があることも重要です。製図の場合、ユーザーによっては、普段使いのシャープペンシルと異なる硬度の芯を使ったり、芯径や目的に応じて芯硬度を変えたりする場合があります。同じ芯径でも硬度の異なる芯を入れた複数のシャープペンシルを使い分ける場合もあり、使用や補充の際に混ざらないためにも必要です。

6. クリップ形状

クリップは一般のシャープペンシルより短めで、取り外しができる抱きクリップ構造の場合が多いのも特徴です。これは、邪魔なら自分で取りはずしてくださいということです。クリップは、シャツの胸ポケットに入れるときには便利ですが、複数のペンを製図板や机上で使う際にはなくてもかまわないし、軸を回転させながら使ったりする際にはむしろ邪魔なことも多いので、取り外して使う人が多いためです。

こうした特徴は、普通にノートを取るのであれば、不要なこだわりばかりかもしれませんが、製図用シャープペンシルには、製図という目的のために積み重ねられてきた理由があります。こうした理由をふまえて観察してみると、S10の形状の理由が見えてきます。

[S10のデザイン]

製図用シャープペンシルとしてはかなり後期に発売されたS10は、製図用シャープペンシルの中でもかなり洗練されています。前述の条件を満たしているのはもちろんですが、そのうえで、さらにS10ならではの特徴がたくさんあります。

全体的には重心バランスがわかりやすい形状をしています。リングから前が全て金属製のローレットグリップで、直線的なデザインに対し、後部が半透明の樹脂製で、柔らかい曲線形。視覚的にも後ろが軽いのがよくわかります。製図用シャープペンシルの多くが、直線的でゴツゴツした印象なのは、図面を引く上で直線的な方が正確に狙いやすいというのがあります。S10も書いている時に視界に入るグリップから前は全て直線的なデザインですが、後軸は柔らかな曲面で少し細くなっていて、ペン先を振ったときに親指と人差し指の又に乗っている部分に不快な感じが全くしません。同時にこの絞り込まれた曲面が、単に図面を描くための機械的な道具ではないエレガントな印象をもたせています。

重量は18.7g。実用範囲内でやや重め、といった感じです。見た目の通りの前重心で、重心位置は前から57.5mm(※)。全長に対しては、中央より10%ほど前に重心があります。(※文具王調べ)これはシャープペンシルの中でもかなり強い前重心。前重心なので、先端が下を向きやすく、図面や文字を立てて書く時にも都合が良いのですが、重心位置がグリップの範囲内にあるので、思い切って後ろの方を持って先を長くして持つと、ちょうど重心位置で支えてペン先を大きく振り回す書き方になるので、デッサンのようなダイナミックな使い方もできます。

もちろんペン先もチャックもがっちりと硬く仕上げられていて、ブレの要素は全く感じられません。長く見通しの良いガイドパイプと、尖端に行くほどに細い口金は、特に最初の段が細く、その円錐の頂点にパイプの尖端が来るようになっているので、視覚的に狙いやすく、邪魔になりません。 4mmあるガイドパイプはもちろん、定規に当てて線を引くのに充分です。

クリップは製図用シャープペンシルらしいコンパクトな形状で、取り外しが可能な抱きクリップタイプ。正面から見るとスッキリした長方形ですが、側面形状は流れるようなラインを持っていて、前軸の直線的なデザインと後軸の曲面の関係性を思わせます。特徴的なのはクリップの固定部分で、左右非対称になっています。エレガントな印象ですが、見た目だけではありません。通常の抱きクリップはクリップの反対側に金具の両端がくるところを、片巻にすることで、クリップの継ぎ目が手に触れないようになっていて、これもまた、筆記中の違和感を極力減らす形になっています。

中央のラバーリングは、小さな突起があって転がり止めを兼ねています。普通に使う際には不要ですが、クリップを取り外して使用することを想定しているので、その場合にも机上で転がらないためでしょう。また、ローレットのグリップの後端よりもわずかに太くできていて、ラバーリング部分よりも前に重心があるので、S10を机上に置いたときには、後ろはラバーのエッジが、前は口金基部のわずかに拡がった部分が支えるので、グリップ側面は机に触れていません。接地面積を最小限にすることは、仮に描きかけの図面の上にこのペンを置いたとして、図面に与える影響を最小限にしていると言えます。また、ごくわずかではありますが、机上に置いたときの静音性や、S3と比較すると机上での滑り止めの効果もありそうです。

ノックノブは樽型で、側面に芯硬度表示があります。製図用シャープペンシルのノックノブとしては比較的大きめで、カドが丸められているので、ノックする時に安定感があり、指が痛くありません。ノック感はカチッとした手応えのあるストロークで安心感があります。

[異素材のSシリーズ]

Sシリーズには、既に廃番になった物もありますが、同じ形で素材違いが存在します。

S3

ボディ全体が樹脂一体成形で10.9gと軽量。400円(税抜)。芯径は0.3、0.4、0.5、0.7、0.9がありますが、芯硬度表示は省略されています。軽量で価格も手頃なので、現在は製図用というよりも、カジュアルな学生向けの実用シャープペンシルというイメージ。0.4mmという絶妙な芯径もあるのがうれしい。

S5

ラバーグリップを搭載した樹脂ボディで11.3g。手に馴染みやすいモデルでしたが現在は販売終了となっています。

S10

今回紹介のモデル。ローレット加工を施したメタルグリップで、18.7g、1300円(税抜・発売当初は1000円)。芯径は0.3、0.4、0.5、0.7、0.9があります。

S20

ウッドグリップ、ウッドボディで18.0g、2000円(税抜)。芯径は0.3、0.5があります。ウッドの手ざわりが良く、どちらかというと、製図用というよりは、普段使いできる上質なシャープペンシルといった印象です。グリップからボディまで木製(樹脂を含浸させることで、安定した強度を持たせていますが、手ざわりは木の風合いで、さわり心地が最高に良いモデルです。)で、最細部は8mm程しかない細さでありながら流麗な曲線を持つシャープペンシルは、他にほとんどないため、実用木軸シャープペンシル。

S30

ウッドグリップ、ウッドボディにオートマチック機構を内蔵した21g、0.5mmのみ。Sシリーズの中では最高級品でしたが、残念ながら現在は販売終了です。ガイドパイプもなく、オートマチック機構を内蔵していて、このオートマチック機構は、スリーブが紙に触れることで機能するので、図面にこのガイドが当たってしまうと考えると、厳密には製図用シャープではありませんが、ノックしなくても書き続けられるので、一般筆記用としては高機能なシャープペンシルでした。

Sシリーズは、形状がほぼ同じで、樹脂、金属、木の素材と、それぞれの重さがあるので、自分に合ったシャープペンシルを知る上で、好みの重量や質感を比較できるのが良いところです。

[集大成にして最後の製図用シャープペンシル]

S10が発売された2001年は、製図が徐々にコンピューターに置き換わり始めた時期なので、S10は現役の製図用シャープペンシルとしては実質最後の世代で、集大成だと私は考えています。特別な機能はないものの、シンプルで無駄がなく、考え抜かれた設計で、手に馴染み、使い勝手が良い。洗練された至高の製図用シャープペンシルと言って過言ではありません。

今や設計製図を手書きで行う人はほとんどいなくなりましたが、私は今でもラフスケッチやポンチ絵(概略や構想を考えたり伝えたりするための手書きの図面)を描いたり、イラストの下描きをする際には頻繁に使用しますし、もちろん普段使いのシャープペンシルとしても秀逸なバランスで、あらゆる用途に普通に使うお気に入りのシャープペンシルの一本です。

(文・イラスト 文具王 高畑正幸)

/////////////////////////////////////////////////

今回登場した製品:

シャープペンシル「S10」 2001年発売

パイロットの製品情報はこちら 〉〉〉「S10」で検索!

/////////////////////////////////////////////////

|

|

高畑 正幸 さん 文具王 / 文房具デザイナー・研究評論家 1974年香川県丸亀市生まれ。小学校の頃から文房具に興味を持ち、文房具についての同人誌を発行。テレビ東京の人気番組「TVチャンピオン」全国文房具通選手権にて3連続で優勝し「文具王」と呼ばれる。日本最大の文房具の情報サイト「文具のとびら」の編集長。文房具のデザイン、執筆・講演・各種メディアでの文房具解説のほか、トークイベントやYouTube等で文房具をさまざまな角度から深く解説する講義スタイルで人気。 |

〈関連記事を読む〉

〉〉〉パイロット名品図鑑「Vコーン」(1991年発売)

〉〉〉パイロット名品図鑑「2020ロッキー」(1985年発売)

<

1

2

>

この記事をシェアする